发布时间:2025年06月26日 09:51

信息来源:威海市档案馆

浏览次数:

集无论大小,都分“行”设“市”。各行各市都有固定的集中交易区。到集市卖货,必须归“行”就“市”,不能随地乱设摊。大集货物齐全,凡民众生产生活所需几乎无所不有,故其行市极多。举其要者如下:

粮食市 民以食为天,故凡集大多都设粮食市。旧时买卖粮食不叫“买”或“卖”,而俗称买粮谓“籴”,卖粮谓“粜”。粮食的计量也不用秤来称重,而是用“升”或“斗”等量器来量。所以买卖粮食只论“升”或“斗”而不论“斤”。其中“升”是威海民间使用最普遍的主要量器,也是计量粮食多少的主要单位。就连农田粮食产量也全是以升论,谓之打了多少升粮食而不是多少斤粮食。自20世纪40年代后,开始论斤而不论升,但在其后相当长时期内,人们还是习惯以升论,买卖粮食都把称量的斤数折换成升来论价。一般是以玉米25市斤为一升,小麦、大豆分别以27市斤和28市斤为一升。

柴草市 旧时威海城乡居民做饭、取暖皆用柴草做燃料。所以许多集市,尤其是城里及临近卫城的一些集上,都有较大的柴草市。出售的柴草主要是来自山区的柞柴和松柴及杂木烧材等。柞柴威海俗称“桲椤柴”,考其本意,似应为“不落”,因其冬不落叶而得名。故“桲椤”或即“不落”之谐音。杂木烧柴都是经锯截斧劈成小块出卖,名曰“劈柴”。柴草买卖有论“车”论“担”的,也有论“斤”的。有牲口驮柴来卖的,则论“一驮子”多少钱。一般都是双方讲好价后再加少许“脚钱”,由卖主车推畜驮或肩挑送至买主家中。

蔬菜市 蔬菜市上既卖菜,也卖菜种菜苗。旧时农村几乎家家都有自己的小菜园,集上出卖的各种蔬菜多出自当地农民的菜园。只有一些耐储存的蔬菜有来自外埠的,其中以秋冬季节的文登萝卜、大白菜为多。每年开春后各种时鲜蔬菜陆续上市,其中每种蔬菜凡最先上市的“头喷子”(威海方言)菜,谓之“鲜货”。威海民间素有食必求“鲜”之习尚,谓之“尝鲜”。俗语有“美不美,头一嘴”。尤其是城里的商家富户,都把能先于别人品尝到“鲜货”视为值得夸耀的“美事”。而在城乡百姓中,更把做儿女的能买点“鲜货”孝敬老人誉为美德。所以每有“鲜货”上市,虽量少价贵,人们却每每争相购买。

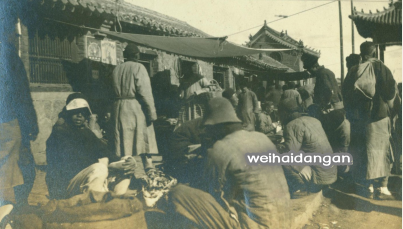

集市一角(1933年7月)

鸡蛋市 其时农家户户养鸡,但鸡下了蛋却大多舍不得自家吃。因为在那生活艰苦的年代,鸡蛋不仅是许多家庭全年零用钱的主要来源,也是乡间百姓之间礼尚往来的首选礼品。尤其是亲朋好友或邻里之间有嫁女、添喜、建房、探望病人等需礼尚往来之事,鸡蛋都是必不可少的。所以城乡各集都设有较大的鸡蛋市。卖鸡蛋的都是妇女,她们用篓子或笸箩装鸡蛋。为防碰破,有的还在篓子或笸箩底垫一层麸皮。鸡蛋买卖论“把”不论斤。民间约定俗成是十个鸡蛋为“一把”,一把鸡蛋多少价钱,则以鸡蛋大小不同而论。

鱼市 旧时威海无淡水养殖,集上的水产品都出自海上,所以民间也称鱼市为“海鲜市”“腥市”,或直接就叫“卖海物的”。刚下船不久的鱼,谓之“新鲜鱼”,价贵。鱼虾放的时间稍长,有点变质了,就叫“跌潮了”或“臭了”,卖价自然就低。不过海边的人多擅烹调海物,即使有“跌潮”的“臭鱼烂虾”,亦可做出别具一格的特殊风味,许多人还就是特喜好这一口。俗语有“臭鱼烂虾,下饭的冤家”,所以即使臭鱼烂虾也并非无人问津。旧时卖鱼的以筐盛鱼,一根铁制的叫作“鱼串子”的穿鱼针和一把系鱼的马蔺草叶是必不可少的。鱼针长近二尺,前端近针尖处有鼻。卖鱼的称好鱼,用针自鱼鳃斜着穿入,从口中穿出,将马蔺草引入针鼻,然后把鱼撸到马蔺草上,系好后递与顾客。

卫城里集市售货摊(20世纪初)

破烂市 破烂市即今天所谓的旧货市。破烂市上从大型家具、农具到一针一线无所不有。那些赶闲集的和常年“压集头的”最爱光顾破烂市。凡进入破烂市的物品,不论新旧程度如何,也不论价格贵贱,皆谓之“破烂儿”。经营破烂的小贩都是平日游走城乡,从民间低价收购,然后到集上高价出卖。人们称之为“捣腾破烂的”。破烂无定价,卖破烂小贩的经营原则是先往高处要价,谓之“能要跑了,别要少了”。而精明的买主则最多只还价一半,谓之“破烂破烂,还价一半儿”。所以破烂市上讨价还价最为常见,而最终成交后,买价与要价之间往往相差悬殊。

牲口市 集上最特殊的是经营牛驴骡马的牲口市,牲口市上的规矩是买卖双方不得面对面直接交易,必须靠作为“中介人”的“牲口经纪”从中说合方能成交。“牲口经纪”一般都有较丰富的相牛马的经验,能通过看“牙口”、四蹄、毛色评判牲口的优劣,是旧时专业性很强的一项特殊性职业。牲口交易过程中,可以由一个“牲口经纪”作为买卖双方的代理,从中说合。但更多的是由两个“牲口经纪”分别作为买方和卖方的代理人互相谈价。

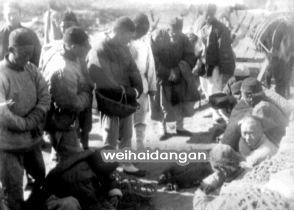

卫城里集日猪市(1908年)

“牲口经纪”的收益主要有两部分,一是买卖说成后从卖方所得钱款中抽取佣金,名曰“杀头子钱”。二是谈交易过程中以“说行话”和“对袖口”等暗箱操作方式获取额外收益,叫作“割(方言gǎ)耳朵钱”。“行话”就是用别的字音代替数字,如从一到十分别叫作流(或丁)、谭、品、吊(或老德)、拐、闹、柴、别、老弯、卡等。“对袖口”也叫“袖里吞金”。对袖口时双方互不言语,一方把手伸进另一方袖口内,互相之间摸指言价。总之无论是说行话还是对袖口,都是要让局外人听不懂、看不见,连买者和卖者也不知道他们喊出的真实价位。这样他们就可以在买卖双方都不知情的情况下获取额外收益。如卖者底价出100元,经纪人则向对方报110元,买者出价110元,经纪人则向对方报价100元,结果成交后,买者并不知卖者要价100元,卖者也不知买者出价110元,这10元的差价,就是被牲口经纪私吞瓜分的“割耳朵钱”。

饮食市 每逢集日,做饮食买卖的摊贩都临时支锅搭灶,设摊经营。各种地方名吃、小吃、面食、菜肴都应有尽有。有的摊位上还搭起布棚或席棚,以蔽风日。但乡间集上更多的是露天支锅经营者,名曰“开野露子锅”。冬季赶集,饮食市上最红火的就是这些露天经营的“野露子锅”。他们经营的多是大众饮食,好一点的有包子、肉火烧、牛杂、驴杂、猪下货、羊肉汤。而更多的则是烙烧饼、熬豆腐白菜等。在“野露子锅”就餐,碗大量多,价钱便宜,普通百姓最爱光顾。尤其是冬天,农民赶集多是自带火烧、玉米饼子等干粮。他们最喜欢的就是“野露子锅”便宜实惠的热菜热汤。稍阔绰一点的可以来一碗“羊肉汤泡火烧”,贫寒一点的则都凑到豆腐白菜锅前,将饼子掰入大碗中,掌灶的即于“突突”沸腾的锅中连白菜豆腐带滚开的热汤盛出一大舀子浇于凉饼子上,名曰“烩饼子”。寒冷的冬集上能吃上一顿这热气腾腾的热汤热食,那真是再美不过的享受了。

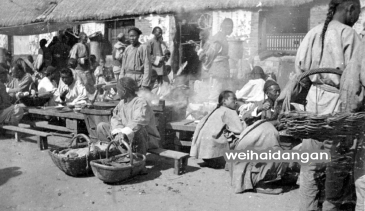

街上“小吃摊”(1902年)

集上其他主要行市还有:水果、苗木市,布匹棉花市,衣帽鞋袜市,笤帚苇席市,条货杂货市,木器木材行,铁器五金行,缸瓦盆罐行,以及设在集边上临近河套的猪子市等。而一年之中最热闹的则要数腊月集了。

俗谚说,“过了腊八就是年”。时令进入阴历腊月,人们开始渐次置办年货,此时城乡集市实际成了“年货市场”,进入了一年中最兴旺繁盛的时期。特别是小年过后临近年关的几个集日,人们更称之为“年集”。城乡百姓,无论寒门富户,家家户户必赶“年集”,买办一些年节所用之物,谓之“忙年”。腊月年集上充满了喜气洋洋的节日气氛,各类商品空前丰富,除了布匹、衣帽、鞋袜、酒肉鱼虾、日用百货等种类与数量大大增加外,更有节日特有的商品,如春联、年画、窗花、爆竹以及祭祖祭神用的香纸、蜡烛、香炉、灶神像、糖瓜等,形成了“年集”上特有的新行市。农村姑娘们多结伴成群去赶年集,她们最喜欢的就是发夹、头绳、绢花及装饰房间的窗花。男孩子则几乎都爱去逛爆竹市和玩具市。而节日全家人的衣食用度以及待客、祭神等其他各项所需,则全是由“当家的”负责置办。其中首先是要为全家人置办过年的新衣服。威海民间过年,对服装最为讲究。大年初一,人们拜年、串门都要穿新衣、戴新帽,谓之“夸新”。所以凡略有经济条件的人家,男女老幼、里里外外、从头到脚都要更换一新。俗谚有:“糖瓜祭灶,新年来到,闺女要花,小子要炮,老婆要块裹脚布,老头要顶乌纱帽。”

不过,这充满喜庆的年集也并非给所有人带来的都是欢乐。旧时一些钱少无力置办年货的贫穷人家,赶年集就是别样一种滋味。他们到集上多只能“望货兴叹”,不敢轻易花一年辛苦挣下的几个钱。直到最后一个年集,再“没日子等了”,才不得不买点应节之物以度年关。然而,这“临期末了”的年集上已是货无定价了,稍有积存的货物或许减价,紧缺一点的往往价格倍涨。此时富裕人家年货早已置办齐备,价钱再贵也不得不买的大都是些少钱的穷人。所以旧时对年前最后一个集民间又有一个令人心酸的谑称,谓之“杀穷人”。

20世纪三四十年代,日寇入侵威海。日本侵略军不仅经常下乡烧杀抢掠,造成民生困苦,百业凋零,日军飞机还多次到一些大集市上空盘旋,甚至投弹轰炸赶集群众,致使大多数集市停滞。少数仍照常开市的集,交易量也大幅下降,有的集市为躲避日军飞机轰炸还被迫多次迁址。1945年日寇投降后,威海的集市贸易才渐次繁荣。1958年“大跃进”期间,因对市集贸易管得过死,市集贸易曾一度萧条。1962年重新兴旺。“文化大革命”期间,市集贸易被视为“资本主义尾巴”,受到限制,国家统购统派商品均不准上市,市集贸易再度萧条,全市集市曾一度全部改为逢农历二、七为集日。改革开放后的1979年3月,始恢复传统集日。自此,全市集市贸易进入了历史上最为繁荣兴盛的黄金时期。