发布时间:2025年06月19日 14:51

信息来源:威海市档案馆

浏览次数:

集市贸易作为民间物资交流的主要形式,源起于原始社会后期氏族部落间简单的“物物交换”。至迟到商周时期,这种不定期进行的简单交换方式,就已发展成为定期集中进行贸易活动的集市了。《易·系辞》记载当时集市贸易的情形是“日中为市,致天下之民,聚天下之货,交易而退,各得其所”。从其开展贸易活动的方式和集市的功能、作用看,似与近现代的集市已没有太大的不同了。只不过现今的集一般都设在农村,旧时则是不分城市、农村,皆有集市。只是随着城市的发展,如今城里的集市大都变成了由固定摊贩常年租用摊位,天天都开展经营活动的“农贸市场”,早已没有了传统集市“人、物定期集会,临时设摊交易”的特征了。

威海自明初设卫始,卫城内外便逐渐形成了几处规模较大的集市。当时集市贸易之繁荣,从清乾隆《威海卫志》卷九《艺文》所载明代王悦的《威海赋》中,即可略窥一斑:“论其集市,则在阛阓。外乡他客,宝货珍贝,衣食之需,水陆之类,或驴马驮载,或老壮负背,如蚁之归垤,如川之东沛,百辙千涂,于焉是会……”虽然因史载阙如,今天已无法确知明代卫城集市的具体位置,不过随着集市贸易的进一步发展,至清代,一些地方史料中有关集市的记载就比较翔实了。清康熙《威海卫志·规划志》记载,康熙年间卫城内设集市六处,分别是:东市,在卫衙前(城里十字口东街);南市,在猪桥南街(城里南街);西市,在城隍庙前(城里西街);北市,在前王家巷(城里北街);牛市,即牲口市,在四街随四集转移;猪市,在猪桥南一条叫猪屎胡同的地方。

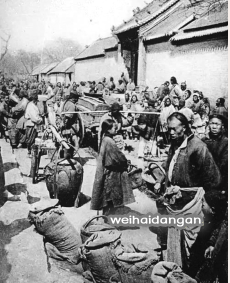

卫城里的街市(1908年)

迨至清末,英国强租威海卫,今威海境内以威海湾沿岸为中心,在东起大岚头村东北海滨、南到草庙子、西至马山嘴所划全长150里弧形线地域内之365个自然村沦为英国殖民地。其时除仍归中国管辖之卫城内仍设集市外,租界内亦有乡集10处,分别设于崮山后、温泉汤、东河街、凤林、泊于、北港西、草庙子、小阮疃、羊亭、桥头。

另外,威海卫作为明清军事重镇,在军队集中驻守的营、寨及屯戍之地往往还形成了被称为“军市”的集。如明初卫城外东仓军营一侧、北洋海军成军后的北仓绥军兵营,及南帮沟北、城子巩军兵营附近,都曾形成了颇具规模的集市,繁华一时。不过这些依托军营形成的集市存在的时间往往都不长久,军营裁撤,集市即废。

集日粮食市(1908年)

集市贸易的特点是“定期集会交易”,所以集皆有期。旧时威海城乡各集一般都是五天为一集期。如乾隆年间城里四街集日分别是:东市农历初四、十四、二十四,南市初九,西市十九,北市二十九。农村各集则或为农历月份每旬的三、八,或二、七,或一、六,或四、九,或五、十。某村某集何日为集期,乃约定俗成,而且至少在二三十里范围内与其他各集决不重叠。逢集日,人们不论到集上去买还是卖,皆谓之“赶集”。若无要紧事而随便到集上走走看看,或只是遇到中意的东西才临时决定买点,则谓之“逛集”“赶闲集”。更有一些居住在集市附近的“闲人”,每逢集日必整天在集上闲逛,有的单等将散集时“捡”点便宜货,人们则称其为“压集头子的”。大集多是从早到晚全天交易,小集则多为半日集,到午即散。也有的集,下午才开始交易活动,到黄昏后才结束。集市交易活动结束,就叫“散集了”。