发布时间:2025年06月12日 11:06

信息来源:威海市档案馆

浏览次数:

买卖交易可以物易货,是拉乡的商贩和匠人经营活动的又一特色。由于在旧时商品经济落后的农村,货币流通量极少。所以“拉乡”的货担做生意采用的交换方式,大多都是既可用钱交易,亦可以物易物。即用些“废旧物品”换取负贩的商品。

可以用今天称之为“废旧物品”的那些东西来交换的商品种类很多。如:妇女可用废旧铜、锡、旧书甚至头发等,从货郎担那里换取针、线、发卡、梳头油、小镜、火柴等多种日用小商品。所以旧时的农村妇女,人人都有个叫“梳头匣子”的木头盒子,每天梳头掉下的头发,都收拾积攒在这个匣子里 。一年积攒下来的乱头发足可换取两盒火柴。农夫则可用废铁换来锨、镢等小型生产工具。而最能给乡间孩童带来欢乐的则是那些卖“嘴头食儿”的货担。春天,卖小海鲜的进村了,他们就用平日留心捡拾积攒的“驴蹄子”铁等废钉破铁,换一盅人们称之为“抽抽”的尖如锥形的小海螺,咬断锥尖,美美地吸肉食之。入冬以后特别是年节期间,则可以换一枝“糖枣”(糖葫芦)或一个“糍糖”(麦芽糖,也叫“糖瓜”),甜甜地享受着在那物质贫乏的年代里难得的一点乐趣。

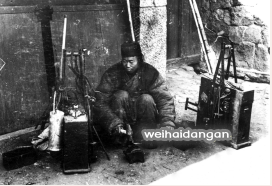

街头小炉匠(1902年)

不仅出售的货物可用物交换,那些专门收购各种旧货的小贩们,货担上也都备有一些日常小商品,用以进行物物交换。人们用废铜烂铁、旧猪皮绑、破布、头发等,即可从这些“收破烂的”手中换取面碱、胰子、火柴等生活必需品。而有些资金不足的收旧货小贩甚至把以物易物作为最主要的收购方式。所以旧时乡间常听到他们这样的吆喝声:“破铜烂锡——换——面碱胰子唻”。就连那些“拉乡”耍手艺的匠人,也都随风就俗。替人修理或制作器物,工钱可以用货币,也可以用物来顶替。例如磨刀磨剪子的匠人,磨一把剪子挣一个鸡蛋,在旧时农村是人们公认的比较合适的价码,久已约定俗成,从来不须讨价还价。

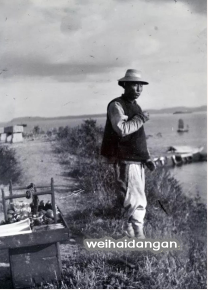

路边修伞匠(1937年)

“以物易物”,使农民手中的废旧物品变得物有所值,许多贫穷人家借以换取一些无钱购买的生活必需品,商贩也因出售或收购量的增加而获益。所以虽然是一种原始的交换形式,但在旧时落后的农村却是利商而便民的。

旧时游走乡下的各类商贩和匠人,不仅以适应当时农村特点和需要的经营活动,深深融入了乡间百姓的日常生活之中,而且也深刻地影响了农村的精神文化生活。概而言之,主要体现在两个方面:

一是这些货担许多来自外地,远者可至数百里甚至上千里之外。能言善说,是他们的共同特长,也是他们与农妇村姑拉近关系以利于做生意的有效方法。所以在安土重迁的旧时农村和信息极为闭塞的时代,乡间百姓正是通过他们,知道了一些外地风土人情和各地的奇闻异事。威海民间那些流传至今的故事和传说,考其源流,出自这些外地商贩和匠人之口的不在少数。如,笔者小时候听老人讲的许多故事,开头交代发生地点时,往往都说是“听说在西府某州某县……”。同样,产生于威海民间的许多故事,也多是通过他们之口带到了山东西部各地。如,源起于文登的“秃尾巴李龙爷”的故事,首先就是由来自“西府”的这些“卖西来货的”传播到了全省各地。

二是这些匠人常年走村串街,接触最多的是农妇村姑。特别是一些常年有固定活动范围的货担,更与农妇村姑形成了老主户关系。庄稼人本来就羡慕生意人和手艺人,所以偶尔生出点风流韵事来也不足为奇。这不仅常常成为人们谈笑的话题,还往往成为许多民间故事和民间文艺必不可少的原始素材。所以旧时乡间“办耍”,总少不了挑货郎担这一角色。而《货郎与村姑》《锢炉匠与王大娘》,则是许多村每年“办耍”都必不可少的保留节目。

“拉乡”小商贩(20世纪30年代)

到20世纪50年代中期后,随着社会的深刻变革,从事个体经营的商贩和匠人们相继走上了集体化的道路,“拉乡”这种旧时农村常见的商贸活动形式,才渐渐地从人们的生活中销声匿迹了。