发布时间:2025年05月29日 10:05

信息来源:威海市档案馆

浏览次数:

“拉乡”的货担终年奔波于乡间村野,农妇村姑、田夫村童等所谓“乡下人”是其主要的服务群体。为适应这种经营环境所形成的经营方式和经营习俗,自然与坐商的店铺作坊是大不相同的。

首先是招揽生意的方式独具特色。凡坐商,自古以来就是以店名字号和标明营业内容的招幌等“有形广告”作为招徕顾客的宣传手段。而“拉乡”的各类货担靠的则是诉诸听觉器官的“有声广告”:他们走村串街,或以叫卖吆喝声吸引顾客,或借助于某种器物的音响代替吆喝声(即所谓“代声”)以广招徕,或二者兼而用之。由于流动的货担门类繁杂,所以其吆喝声和用作“代声”的器物,也是各行有别,各地不同,呈现出五花八门、千姿百态的有趣现象,形成了旧时农村一道独特的风俗景观。叫声和代声统称为“货声”,即“货卖之声”。其中叫卖吆喝声的特点,一是声音必须响亮。二是用词可繁可简,但必须贴切、实在、诚实无欺,且要生动、风趣、琅琅上口。三是要有一定的腔调,听起来富于节奏感和音乐性。所以自南宋《东京梦华录》以降,人们常将负贩叫卖之声称之为“吟叫”或“歌叫”。不过,凡属叫卖之声,无论是“吟”还是“歌”,其共同的特点用威海方言说,还是“卖么的吆喝么”而已。而“代声”则不同。就器物本来的性质功能而言,那些用作“代声”的器物与负贩所卖的货物两者之间其实是没有什么相似或相通之处的,有的根本就是风马牛不相及。只是被用作“代声”之后,人们才将其与某行某业某种货物联系在了一起。但有意思的是,这种联系不仅被人们普遍认可,在一定地域范围内成为约定俗成,而且人们还赋予了它表现其新的功能意义和极富情趣的新名称。如清道光年间《韵鹤轩杂著》记京城一带商贩和手艺人,“荷担上街”“每持器作声,各为记号”:修脚的所摇折叠凳曰“对君坐”。剃头担所持响铁曰“唤头”,星象家所敲小铜锣曰“报君知”,卖油者所敲小铜锣曰“厨房晓”,卖食者所敲小木棒曰“击馋”,卖闺房杂货者所摇曰“唤娇娘”,卖耍货者所摇曰“引孩儿”,等等。而旧时威海农村的货担,常见用作代声的器物则主要有如下种种:

货郎担以小鼓代声,名“货郎鼓”。其结构是碗口大的小鼓和小锣各一,锣上鼓下镶在一木柄上,左右各有软线锤,摇动木柄,则鼓锣齐鸣。不同的货郎可摇出许多不同的花样。“货郎鼓”还有个有趣的名称叫“惊闺”。其出处,按民国时期徐珂所著《清稗类钞》说法是:货郎鼓乃“贩卖针线脂粉之人所执之器”。以其代声,是“欲其声之达于闺阁也”,故曰“惊闺”。

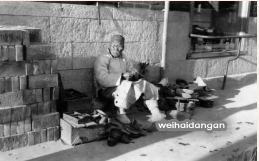

街头补鞋匠(1937—1938年间)

卖油郎与卖糖的,都以一面直径半尺的小铜锣代声。不同的是,卖油郎的锣叫“当当”或“油当当”,锣与槌都在同一只手上,用拿锣的手食指和中指夹住锣槌边走边敲,随步伐节奏发出“当—当”的响声。而卖糖的锣叫“糖锣”,负担行走时,用扶持扁担的手提锣,另一只手持槌敲锣,谓之“打糖锣”,也有称之为“打当当”的。儿歌有:“当当卖糖啦,小孩馋得上墙啦……”

卖布的和轧棉花的都用一面直径近 1 尺的大摇鼓代声,鼓左右系软线槌,状似去掉小锣的货郎鼓,所以又称之为“大货郎鼓”。此鼓可声传很远,持鼓者一阵阵急急摇响,似催促人们赶紧轧花买布,早备过冬衣被。

另外还有,染布的和卖豆腐的都敲木梆子,卖药的摇一把铜铃,收废铜破锡的敲一面大锣,小炉匠则是把连成一串的铁片钉在短木柄上,摇动时哗哗作响。来自不同地区的小炉匠,所持串铁的片数不同,民间有“登七、莱八、十二青”之说。故只要看串铁片数,就知道该手艺人是来自哪州哪府的。

沿街收货的洗衣匠(1928—1929年间)

有趣的是,虽然卖油的、卖糖的都以锣代声,卖布的、轧花的都以大鼓为号,染布的和卖豆腐的都敲木梆子,但乡间人却一闻其声,便知进村的是卖什么的商贩,或干什么的手艺人。对那些常来村走动的货担,甚至能准确知道来者是某姓某人。足见旧时乡间“货声”之细致入微,深入人心。