发布时间:2025年05月22日 14:44

信息来源:威海市档案馆

浏览次数:

商贸活动自古就有“行商”与“坐商”之分。旧时的坐商,或以店铺门面作为固定经营场所,或在人多的地方寻一固定点摆摊经营。而所谓行商,则主要是指那些肩挑货担小本经营的流动摊贩。这种“担货贩卖”的摊贩,在中国古代典籍中称之为“负贩”。由于旧时的广大农村,自给自足的自然经济占主导地位,商品交换极不发达。所以坐商的店铺、摊位乃至那些生产用于交换的手工业品的作坊,大都集中在人较集中的城区和较大的集镇周围。至于乡间农村,见到的几乎全是流动的做小本生意的负贩货担。这些货担又可分为两大类,一类是贩卖或收购货物的小商小贩,一类是凭手艺替人修理或加工制作器物,间或出卖自制产品的匠人。在旧时的威海乡间,人们分别称其为“做小买卖的”和“耍手艺的”。又因为他们所挑货担两头多用四股绳为系,故也有人形象地称之为“挑八股绳的”。而这种在乡间走村串街的流动经营方式,则统称之为“拉乡”。

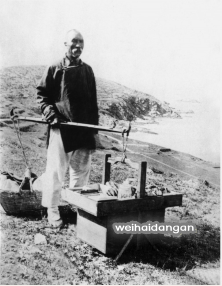

刘公岛上的货担(1924年)

虽然旧时农村经济生活中商品交换所占比重很小,但这些“拉乡”的负贩和修修补补的手艺人对乡下百姓而言,却是不可缺少的。他们门类繁多,几乎涉及农村生产和生活的方方面面,仅旧时威海农村,常见做小买卖的货担举其要者就有:卖妇女日常用品的货郎,卖火油的、卖花生油的卖油郎,以及卖布的、卖糖的、卖豆腐的、卖药的、卖盆罐的、卖锨镢镰锄的等。另外,还有专门收购旧货的那些所谓“收破烂的”小贩也时时可见。其中最多的是卖妇女用品的货郎担。大概是因为这些货郎担多来自“西府”(半岛西部),所以乡间百姓都称其为“卖西来货儿的”。也有人说,因为他们卖的都是细小零碎的妇女日常用品,所以应该叫“卖细零活儿的”。他们的货担上一头是货架,挂满各种货样,一头是货箱,大量货物则藏于箱中。经营的货物有木梳、头篦子、绣花针和各种花色的绣花线,以及发卡、手帕、小镜、头绳、胭脂香粉、梳头油、裹腿带、染料等。商品种类之多,堪称货担中的“小百货”。

走街串巷的小货郎(清末)

“拉乡”“耍手艺”的主要有打洋铁壶、焊洋铁桶同时也出卖自制产品的白铁匠,锔锅锔碗锔大缸的锔匠,修理各种铜铁锡器活的小炉匠,染布子的染匠,制作和修理“疤瘩篓子”、簸箕、升、斗的白条子匠以及轧棉花的、㩟罗的、錾磨的、磨刀磨剪子的等。俗语说,“家有万金,不如一技在身”。乡下庄稼人对手艺人是向来充满敬慕之情的。而这些走村串街讨生活的手艺人,干的虽然主要只是修修补补的零碎活儿,但其中却也不乏技艺高超的能工巧匠。如擅长锔茶壶、碗、碟、杯、盘等小型瓷器的锔匠,他们自制锔钉,最小的仅二毫米长。锔出的活儿严丝合缝、经久耐用自不待言,而且锔钉的排列讲究美观、中看,不仅使人无多余之感,反而能使器物平添几多韵味。据说英国强占威海卫期间,一个伺候英国人的中国厨师,不慎打碎了一只英国人心爱的瓷盘。英人很生气,非逼厨师照原样赔偿一只新的不可。厨师心中不服,为了省钱,就到街上找了一个锔匠将盘子重新锔好,想以此敷衍过去。不料英国人看到锔好的盘子,先是惊得目瞪口呆,接着就是爱不释手,继而又把家里剩下的盘子全拿出来一一打碎,让厨师再去找锔匠锔好后,像呵护宝物一样装箱收藏起来,说是要带回英国,让他的同胞见识见识中国民间能工巧匠的高超技艺。旧时民间匠人精湛的技艺和化腐朽为神奇的本领,由此可见一斑。

街头小吃货郎摊(1923年)