发布时间:2025年04月24日 11:22

信息来源:威海市档案馆

浏览次数:

进入近代以后,烟台被辟为通商口岸,逐渐成为欧美和东亚舶来品及华北出口土产品的重要集散市场。随着国外市场对柞丝、茧绸需求的不断增加,柞丝和茧绸成为烟台口岸最重要的输出品,出口量迅速增长。1866年,柞蚕生丝出口仅83担、茧绸出口648担。1882年,两项出口分别增至5750担和1722担。1894年,生丝出口突破1万担,茧绸出口超过3000担。到1911年,生丝出口更高达12193担。威海,则是出口生丝、茧绸的主要货源地。

在海外市场需求不断增长的条件下,从19世纪80年代起到20世纪30年代前期,威海的柞蚕业和缫丝织绸业空前兴盛。

首先是放养规模急剧扩大,柞茧产量年盛一年。在文登县、西昆嵛、东驾山、南马山及正棋山,皆为优质蚕场。“居山者,藉养蚕为生,地利之所在,固不待教而人争趋之。”近代以来全县年产茧多在百万斤以上,有“一亩蚕,十亩田”和“要想出玄,打鱼放蚕”之谚。故“本邑言富者,率以蚕户多少为评”。威海卫境内低山丘陵区,柞林“约有十万英亩之广,育蚕事业极为普遍,几乎各村俱有”。所产柞茧大部分运往烟台缫丝织绸。

为发展柞蚕业,威海卫管理公署1934年创办了公立阮家寺蚕丝园艺学校,校区概貌(1934年)

据境内志书记载,20世纪20年代前后,本地年产茧最高达200万斤。威海卫的张家山村,居民160户中蚕户占到120户,年最高产茧13万斤。今乳山境内清末人口仅14余万,全县柞林竟有40万亩。清末民初,最高年产茧360万斤。在半岛最东端向以渔业为重的荣成县,最高年产茧亦达40万斤,远高于山东西部蚕区各县。随着柞茧产量的激增,每当秋茧下山,威海境内各大乡集,几乎都成为专门的柞茧集散市场。上市柞茧常在数万至数十万斤。1927年,崖子某集期上市柞茧竟达120万斤。外地客商成群结队,络绎于各大集市,将大量柞茧贩往烟台、昌邑等西部各地缫丝织绸。

市场需求的快速增长,也推动半岛东部地区开始了柞蚕业改良的步伐。清末民初年间,乳山归仁村蚕农对柞树修剪作了改良,将老树当年不伐和留桩矮、拐枝少的传统修剪法,改为留桩多而高、放拐平、拐技多、一年一伐、年年放拐的养成式修剪技术,形成树连树、枝连枝的整体优势。大大提高了柞林单位面积放养率,也提高了柞茧质量。此法盛行东部山区几十年不衰,直到20世纪50年代,还被国家林业部以“归仁柞修剪法”编入柞蚕教科书向全国推介。

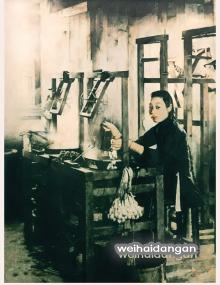

传统的缫丝工艺(20世纪初)

选育适宜本地放养的优良新蚕种,是近代蚕业改良的最大成就之一。据《山蚕浅说》记载,威海地区俗称柞蚕种类为“庄”或“种庄”。放养柞蚕,“各地各山有最宜与最不宜之种类”。近代以来威海蚕农培育的适宜当地不同山区、不同柞林放养的优良蚕种主要有四大种庄:艾山庄、客岭庄、本山庄、二关东庄。尤以艾山庄、客岭庄品质最优,放养面积最广。艾山位于原文登县北境,艾山庄“根起艾山李姓”,此种庄绣茧最齐,适应性最广,地之高下、肥瘠,柞之深壮、浅弱无不宜,不仅威海用此种最多,近代以来“贩卖子种于栖莱间者,即此庄也”。客岭庄“根起荣成客岭村”,其特点是“蚕莫大于客岭庄,茧亦最大”,出丝率最高。此庄必得“深壮之柞,方能成厚茧”。客岭庄是昆嵛山及文登、荣成、乳山南部山区最宜放养之种类。

柞蚕丝、茧绸的大量出口,也直接刺激了半岛地区相沿千余年的传统家庭缫丝、织绸业,按市场需求快速发展起来。从19世纪80年代起,柞茧缫丝、织绸已成为城乡最普遍的手工业,具备了愈来愈突出的商品生产特征。

在近代蚕丝业向商品化生产转变的过程,烟台借开放口岸之优势,逐渐成为半岛地区缫丝业的生产贸易中心。文登、宁海(今乳山、牟平、海阳一带)等地则成为柞蚕丝的重要产地和茧绸制造中心。1998年版《乳山市志》记载,宁海州境内,早在1816年就有了雇工90人的“合成义缫丝织绸厂”。1869年,崖子镇开办“太兴”缫丝厂,投资30万元,雇工120人,为当时半岛东部最大的缫丝厂。20世纪20年代后,乳山境内缫丝厂、纩丝坊分布于40多个村庄,每处丝厂、纩房年产柞丝3000斤至1万斤不等。文登县清末民初有“德祥泰”“双和永”等四大缫丝织绸厂,多者40台纩丝机、10台织机。1897年全县产柞丝16.2万斤,1920年达到33.5万斤。

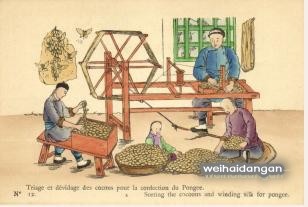

抽丝卷丝明信片(清末)

近代以来,半岛东部除传统农家土法捻丝织绸仍很普遍外,大量出口的茧绸皆产自上述缫丝织绸厂。这些厂家多缫、织兼营,自缫自织。乳山、文登是茧绸最集中的产地,尤以乳山为盛。1998年版《乳山市志》记载,自清代中期的“合成义”缫丝织绸厂起,到1920年,乳山境内有7处较大的丝织厂,共有织机58台。到30年代初,织绸厂家发展到16处,有织机185台。最大的崖子“和兴”缫丝织绸厂有纩丝机160支,织机40台。全县年产茧绸20万米,主要产品有20码绸、白宣绸、二宽绸、粗绸、生丝绸、宁海绸。山绸名品的宁海绸,一直是近代山绸出口中之大宗。

半岛地区柞蚕业的空前兴盛,缫丝、织绸业的快速发展和逐渐向商品生产转变,是在国外市场需求增长的条件下发生的。这种仰赖外销的格局,必然加深柞蚕业和丝织业对市场(尤其是国外市场)的依赖。20世纪30年代资本主义世界经济危机期间,中国丝业因此大受打击,胶东柞蚕业即陷于“丝既阻于出路,茧亦无人过问”的境地,导致柞茧产量锐减,缫丝、织绸业日渐萧条。特别是30年代末日军入侵,柞蚕业及缫丝、织绸业更遭毁灭性破坏,工厂纷纷倒闭,所剩养蚕户无几。到40年代末,文登、乳山、威海卫、荣成柞茧产量分别只有17万斤、29万斤、27.4万斤和2.8万斤,分别为20年代产量的16%、8%、14%、7%。直到20世纪50年代后,柞蚕生产才逐渐得到恢复,但柞茧产量一直没有达到20世纪二三十年代的最高水平。