发布时间:2025年03月27日 15:25

信息来源:威海市档案馆

浏览次数:

地处山东半岛最东端的威海,北、东、南三面碧波环绕。海岸线全长985.9公里,约占山东全省33%、全国6%。海岸属于稳定性极强的基岩港湾,近5000年来基本无明显改变。境内沿海有大小港湾30多处,岬角20多处,天然小渔港上百个。绵延曲折的海岸线上,分布着众多优质海滩。

海洋水产资源丰

境内海域处于黄、渤海各种鱼虾春来冬去洄游的必经之路,近海又是多种鱼虾产卵繁育、生长栖息的优良场所。海产资源非常丰富,明清以来境内各县的方志和文献,对此均有详细记载。

清乾隆《威海卫志》所载明代威海卫贡生王悦的《威海赋》中,曾历数家乡海产种类:“其鳞介也,则有嘉鱼、海、鳓、鲞、鱵、鲭、鲐、鮻、鲫、鲍、鳘、鲨、鲳、鱽、鳝、鲻、鳜、乌鲗、鲟、鳇、燕儿、青菜、黑婆、红娘。他如虾、蟹、蛤蜊之种类,错杂而难详,又有海驴、海豹、海狗、海羊......”

清乾隆《威海卫志》卷四《食货》所记主要海鱼品种,比明代又增加了海参、青鱼、鲆星、王鲔、黄安、马鞯、河豚、老板、秃头星等。

民国年间天津人郭岚生亦盛赞“威海鱼类繁盛”,“所产鱼类以刀鱼、黄花鱼、大纲鱼、白鳞鱼、鲐鱼、鲫鱼、鲇鱼为大宗,而刀鱼、黄花鱼尤多”。

民国《牟平县志》卷五《渔业》中也记载:乳山南海以刀鱼为大宗,次则黄花、鲞鱼、鲅鱼、鲖鱼、老板、偏口、大头、加吉、鲐鱼等。特产为对虾、桃花虾、西施舌及石花菜。

荣成县海产资源尤为丰富。清道光《荣成县志》卷三《食货志》称:“海族荣成最盛,虽老渔莫能尽识。”

古代文登县辖区包括威海卫和荣成全境及乳山部分地区,清光绪《文登县志》卷十三《土产》不仅详尽记载了海鱼种类,还对每种鱼的体形特征、鳞皮颜色、骨刺多少、生活习性、栖息海域、加工食用方法、口味等一一详述,并对各种海鱼的异名别称作了详细考辨。

除了鱼虾资源外,境内沿海贝类资源亦很丰富,其中以牡蛎最有名。荣成成山滚蛎大者如碗口。文登桑岛牡蛎“其美甲于一郡”,肉味清美,号称绝品。鲍、蛏、蛤蜊等,种类错杂,不可胜数。

丰富的海洋资源,为水产捕捞业的兴起创造了得天独厚的条件。

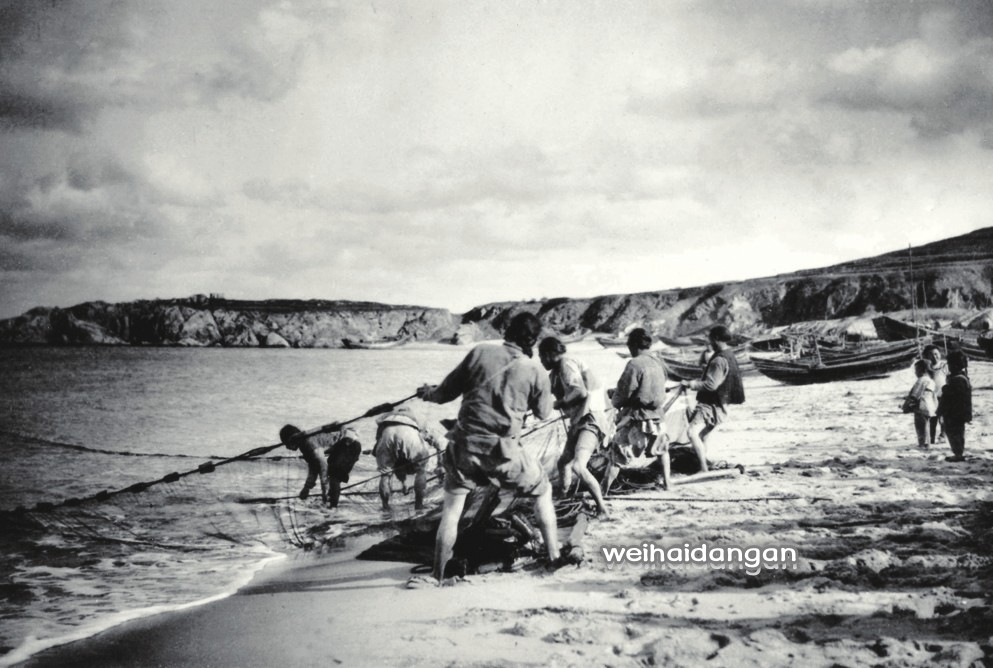

渔民在海滩上拉大网(20世纪20年代)

海洋捕捞历史久

当初先民向海洋寻觅食物的劳动,就是渔捕业之雏形。目前境内已发现的新石器时代人类居住遗址有近40处,遗址(多属家族或村落居民长期生活的固定居址)多分布在沿海一带,环绕境内整个海岸线。遗址中多见成堆的贝壳、蛤碴、鱼骨、石网坠、陶网坠等。可见早在新石器时代,这里不仅已有人类活动,而且向海洋觅食已成为当时人们重要的生存方式。

1984年,荣成泊于发掘出了商周以前的独木舟,则更证明当时沿海居民除了在浅海滩涂采集食物外,已经能够驾船到离岸较远的海域捕鱼,甚至已经开始了早期航海活动。

古代典籍中亦略见端倪。《尚书·禹贡》记天下九州贡赋中,青州东部嵎夷、莱夷所在的胶东半岛一带,是唯一以各种海产品为贡赋的地区。足见夏代境内及半岛沿海的渔捕业,已然领先于全国其他海区。

春秋时的齐国据山海之雄,擅渔盐之利,一度称霸天下。《国语·齐语》关于齐与东莱通渔盐的记载,说明当时威海及齐属其他沿海地区的渔、盐无疑是齐国富强的一项重要财政来源。

秦汉以后到金元时期,境内沿海屡见巨鱼,当地居民割食其肉、燃脂为灯、取骨为梁筑屋的记载不绝于书。就连秦始皇东巡成山,一路上也曾引弓弩射海中大鱼。元代时,攻南宋、征高丽,其水军主力多来自文、荣、乳三县渔户,足见境内渔捕业和航海业之发达。

明清至近现代,境内渔捕业发展最快。特别是清乾隆三年(1738)取消捕鱼船筏税后,渔业生产更是日趋繁盛。《威海赋》中记云:“居民渔户,棹楫乘舟,撒网索于水底,兢泛海以沉浮。橹声呕哑,渔众歌讴,鳞跳鱼跃,戏浪优游。时呼邪而齐力,掣巨罟于沙洲,但见暴鳃折鬣,其积如邱......”

清道光《荣成县志》卷三《食货志》记载,清代荣成,滨海渔家则是“隆冬彻夜结绳,早春剖冰击鲜。惊蛰以后登筏出海,动径四五十里,或一二百里。论潮汐,不分昼夜晦明阴晴,履牛革、衣狗皮、食糗粮,泛泛于云涛雪浪之中”,说明当时渔捕活动已经走出近海,开始了远海深水捕捞作业。

由于柞蚕丝所织渔网逐渐代替棉线、葛线渔网,境内沿海已出现三四十人在滩岸协力拖拉的大型网具,清代海鱼捕捞量大增。清乾隆《威海卫志》卷四《食货志》记载:惊蛰以后,谷雨以前的青鱼汛期,一网获鱼“或至数十万”。大量鱼虾远销外地,清初威海卫进士王仕仁曾有“鱼盐四国集梯航”的诗句,记叙当时渔盐贸易之盛况。荣成南部沿海,每逢春季渔汛期,亦是商旅云集,以船贩鱼而去。

与渔捕业的发展同步,近代造船业也得到不断发展。以前近海捕、钓多乘木筏出海,境内近海山区松林“屡败于海筏”。到19世纪末,沿海捕捞业逐渐改用木质渔船。远海捕捞的木质大帆船,每船可配备十三四人,网具七八十张,载鱼量达5万余斤。

20世纪二三十年代,威海开始出现以柴油机为动力的机动渔船,载重量为30至70吨。捕捞业开始走向远洋,捕鱼量也逐年大增。20世纪30年代前后,威海卫年获鱼量达900万斤,文、荣、乳三县总捕鱼量达到2760万斤。

日军占领胶东后,曾大批征用渔船并封锁海运,加之民用工业遭到摧残,渔需物资奇缺,致使境内水产捕捞业急剧萎缩。20世纪40年代中期,威海卫一地能出海的渔船仅为30年代初的四分之一。直到抗战胜利后,海上捕捞业才逐渐恢复起来。

停泊威海港湾的渔船(1921年)

渔捕文化影响深

威海沿海渔民在世世代代与大海搏斗中,积累形成了有深厚地域特色的丰富渔捕文化。这种海洋特色文化,不仅在沿海渔村代代传承。千百年来,还一直以其强大的感染力,对境内腹地也有着深远影响,并由此形成了威海区域文化极为突出的海洋文化特质。

渔捕文化的长久影响和熏陶,首先,赋予威海人大海一样胸怀豁达、直率豪爽、扶危济困、坦诚正直、忠信质朴、敢作敢为、百折不挠等性格特征。其次,也赋予威海人不内向、不保守、不排外,善于接受新事物、新思想、勇于开拓新领域的开放思想意识和敢于探索、不断进取的冒险精神。

渔捕文化对民众生活习俗、民间文化艺术等方面的影响更是显而易见。如居住习俗中的海草房,原只是海边渔村独有的民居形式,后来逐渐由沿海普及到距海几十里的山区农村,成为威海传统民居最主要的组成部分。饮食习俗方面,食重海味这一饮食习俗,千百年来早已成为境内居民的共同取向。以至过去不能经常买到新鲜鱼的山村居民,为常年有鱼可食,还形成了家家每年必腌一缸咸鱼的习俗。

在民间文化艺术活动中,渔捕文化更是不可或缺。民间正月十五元宵之夜大街小巷的彩灯,常以鱼、鳖、虾、蟹、蛤为造型;在民间剪纸艺术活动中,各种鱼类造型及表现捕鱼劳动的场面,都是人们最喜欢剪贴的主要内容。而民间文艺表演活动,如年节办耍、庙会办耍等,也都少不了划旱船、耍龙灯和扮演海族舞蹈表演。

海边渔市(1928年)

如今随着生产力发展和生活方式的变迁,渔捕文化对民众生活习俗等方面的影响日趋淡薄,有的甚至已经消失,但对民众性格特征和思想意识的深层影响,却是恒久而不易改变的。