发布时间:2024年09月06日 09:07

信息来源:威海市档案馆

浏览次数:

我国传统岁时节日最突出的特点,是具有鲜明的农业文化色彩。不仅节期的选择总是与春种、夏锄、秋收、冬藏等农业社会生产、生活的节律相应,而且敬天、祀年、敬神祭祖、驱凶避邪,以祈望风调雨顺、五谷丰登、人畜兴旺、岁岁平安,也是旧时节俗活动永恒不变的主题。祭祀灶神,就是旧时年节期间最普遍的节俗活动内容之一。

年节习俗源于古代先民每年农业收获后的庆典,不过古代这一节日开始并不叫“年”。《尔雅》载:“夏曰岁,商曰祀,周曰年。”汉唐以后又有元旦、元辰、正朔等各种名称。辛亥革命后,我国改行公历,将公历1月1日称元旦,把传统历法中岁末年初的这一节日改名“春节”。但在民间,“年”的称谓却自西周以来沿用几千年不变,至今人们的习惯叫法仍然是“过年”“过大年”。《说文》曰:“年,谷熟也。”古代庄稼收成好,即叫“有年”或“大有年”。因年节期间适逢农闲,且处于辞旧迎新的岁时转接点上,所以包括祭神在内的各项节庆活动格外隆重,节庆活动时间也格外长。《诗·豳风·七月》记载,西周时的年节庆典活动,在夏历的“十月涤荡”之后,即庄稼收藏完毕、一年农事全部结束后即开始举行。夏周历法不同,夏历十月正是周历年底十二月,即腊月。俗语“进了腊月就是年”,或“过了腊八就是年”,正是这一古老节俗的遗风。

古代年末开始的年节庆典中的祭神活动,主要是酬谢祖先和鬼神、庆贺收获,并祈求来年丰收,是对民生所系众神进行的年末总祭,古称“腊祭”。《左传·僖公五年》注:“腊,岁终祭众神之名。”而我国传统农历年末最后一个月称“腊月”,也正是由此而来。年末的“腊祭”不仅比其他节令的祭祀更隆重,而且祭祀中还有接有送:送众神归天“述职”,接祖先回家过年。其中灶神就是祭送的主要天神之一。

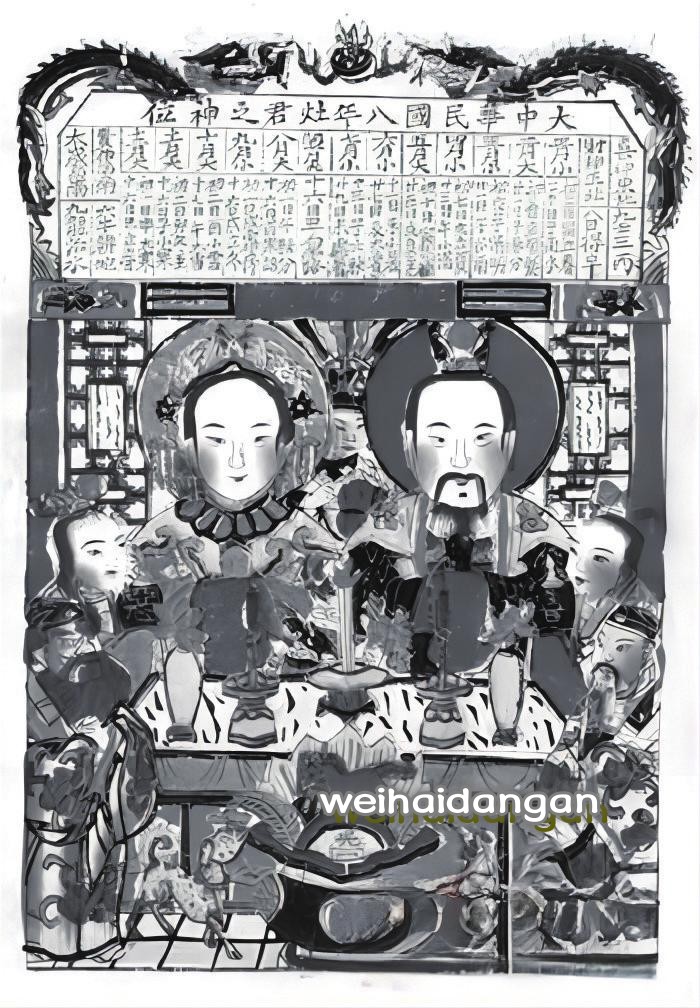

1919 年的灶神画

神是人的精神创造。在生产力水平低下、万物有灵意识浓郁的上古,人们往往把一些与自己生产、生活密切相关的事物奉为神明。对于农耕民族,灶火是生活中不可须臾或缺的,所以人们视灶为神是很自然的。据东汉郑玄《礼记·曲礼》注,至迟殷商时期,灶已被列为五祀(即“户、灶、中溜、门、行”)之一。不过最初的灶神还只是灶本身,而且只能与其他众神一起享祭,地位并不显赫。只是由于后来人们不断按世俗的观念和不同需要,对它进行改造和再创造,逐渐赋予了它人格属性和与灶火无关的一些特殊神职,它在民间岁末祭仪中才渐渐成为最主要的角色。有趣的是,灶神由物的崇拜变成人格神的过程中,还经历了一次由女性到男性的变化。郑注还说,先秦祭灶为“老妇之祭”,晋司马彪《庄子》注则谓,先秦灶神“状如美女”。后来随着男权的扩张,父权制的确立,灶神又由女性变成了男性,并和往昔圣贤、历史名人扯上了联系。而至于人格化的灶神姓甚名谁,又众说纷纭,如《礼记》《淮南子》等古籍中,就有炎帝说、祝融说、黄帝说等。

灶神被人格化的同时,其职司也因人们的随意增减而发生了根本变化。晋葛洪《抱朴子》载,灶神每月“晦日”,即月末这一天,都要上天向玉帝报告一次所在人家的过错,罪过大的减寿“一纪”(三百日),罪过小的减寿“一算”(一百日)。这样,原本专司灶火的灶神,变成了神灵世界中监督人间善恶和主司人寿长短的司命之神。所以民间又称灶神为“东厨司命”。后来大概因为人们嫌每月上天一次太麻烦,又将其改为每年只在腊月二十三上天一次,正月初一五更时回来。有如旧时的威海童谣所言:“骑着马,拿着鞭,灶王老子上西天,再等七天回来过大年。”

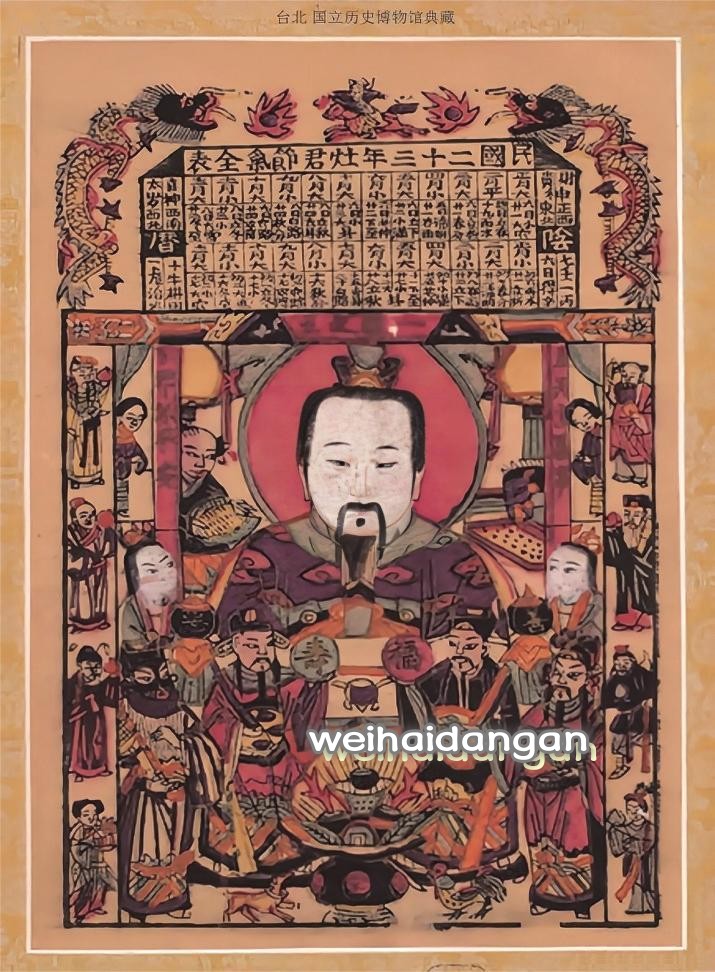

1934 年的灶神画

不过上述经史典籍中关于灶神的这些说法,民间百姓却并不完全认同。在我国各地民间几乎都有自己地方特色的灶神传说。如南北朝《荆楚岁时记》载,南朝时当地民间灶神姓苏,名吉利,似并非声名显赫的先贤名人,只是一位平民百姓;唐代《酉阳杂俎》记彼时民间传说的灶神姓张名单,而且有妻室子女,简直与世俗家庭无异。而在威海以及山东省的许多地方,灶神则来自一则有趣的民间故事。其传说大略是:从前有一姓张的贫家子弟,人称张郎,娶妻郭丁香。丁香长着一头长长的秀发,美丽贤惠,心灵手巧,做得一手细长如自己发丝的好面条,张郎戏称“丁香面”。由于丁香勤俭持家,张家渐渐富了来。但张郎小康之后却忘了本,被一叫作李海棠的女子勾引迷惑,竟休了发妻丁香,重娶李海棠为妻。

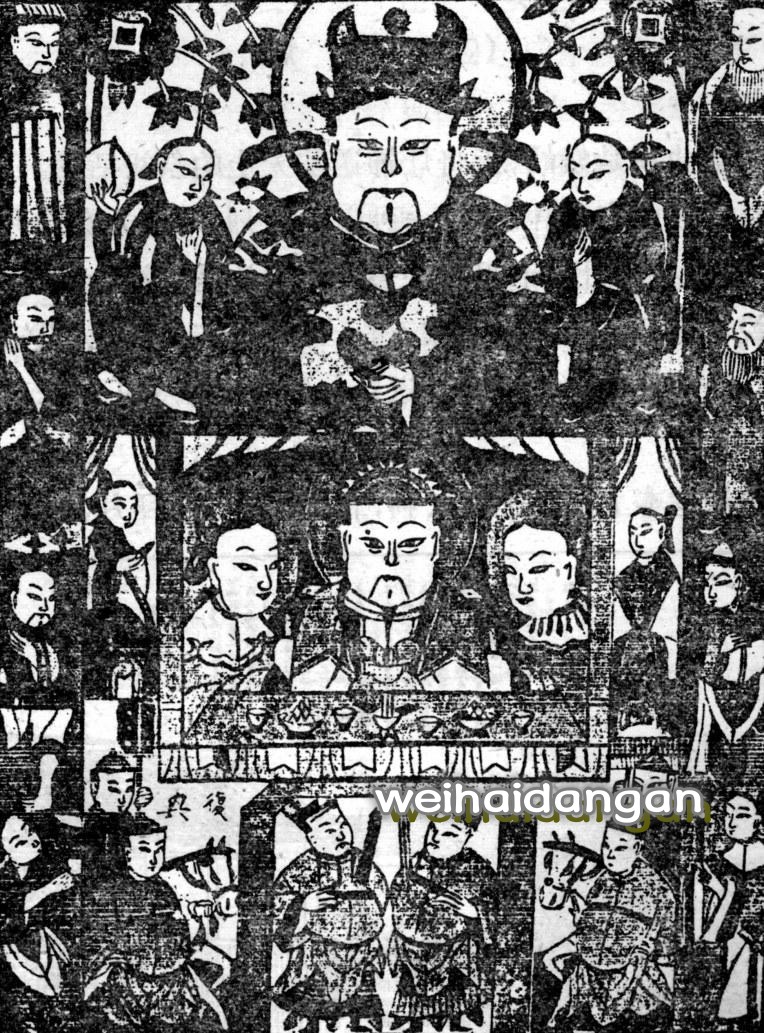

李海棠生性娇懒,好逸恶劳。张家坐吃山空,终至家境败落。后来海棠跟人私奔,张郎竟沦为乞丐。饥寒交迫的张郎后悔莫及,思前妻,悲家境,哭瞎了双眼。某年腊月二十三,张郎讨饭走到了丁香家。丁香念及前情,让他在灶前取暖,还特意做面条施舍他,并拔下自己的一根头发埋在碗底。双目失明的张郎吃面时,觉得此面极似“丁香面”,最后在面条中吃出一根长发,终于恍然大悟。他羞恨交加,自觉无地自容,以头碰灶而死,后来成为灶神。至于张郎死后何以成了灶神,则又有两说。一种说法是,天上玉帝念其有悔过之心、具知耻之勇,便封其为灶神,掌管灶火并监督人间善恶。但威海民间更普遍的说法是,张郎死后,丁香私下使人将前夫收葬,并于每年腊月二十三这天在灶前焚香纸祭奠。人们不知其故,奇而问之。郭丁香不便以实相告,只是说,“天有天帝,国有国君,家有家主,灶有灶神,祭奠灶神而已”。后来人皆效仿,于是每年腊月二十三祭灶便传习成俗。因这一传说中灶神曾娶过两房夫人,所以在威海及山东省东部一些地方,旧时民间供奉的多是画着一个灶王爷和两个灶王奶奶的灶祃神像,这与全国大部分地区普遍供奉的一男一女的灶王爷、灶王奶奶神像是大不相同的。

民间百姓创造的灶神不仅极具平民性,而且由于中国百姓的传统思维模式中,对鬼神的崇拜总是最讲实际,认为不管你是何来历,只要奉你为神明,接受了人们的祭祀,你就应该一灵百灵,满足人们所祈求的一切。所以,百姓自己创造的灶神,不仅只是天上派驻人间的监察大员,而且还要把财神、丰收神甚至生育神的各种职司全部承担起来。旧时威海民间,人们就普遍把每年腊月赶年集买灶祃叫作“请财神”。年底祭灶时,还要求灶王老爷“多说好,少说歹,五谷杂粮全带来”。据说正月初一夜灶神回来时,会把某种粮食粒撒在灶台上,以告知人们今年某种农作物必定丰收。故清乾隆《威海卫志》卷一《疆域·风俗》记载,旧时威海地区又有“元夜,灶台寻获某谷,必多种之”的习俗。而那些希望生儿育女的家庭,则要求灶王爷正月初一回来时“马尾巴上拴个胖小子来”。当然,人们在要求灶神给自己生活带来现实利益的同时,还忘不了让他充当“抑恶扬善”的社会教化工具。旧时威海民间供奉的灶神像中,就有一种是灶神两边各有一个抱着小罐的小童,两个小罐上分别写着“善事罐”和“恶事罐”。民间传说,灶神所在人家如果做一件好事,灶神就会捻一个纸球放进“善事罐”,做一件坏事,就会捻一个纸球放进“恶事罐”。如果坏事做的太多,“恶事罐”装满了,就叫“恶罐(贯)满盈”。灶王爷据实上报,天上玉帝就会降祸其家,严罚不贷。对成语“恶贯满盈”如此诠释,是民间百姓的创造,可谓别具一格,饶有趣味。

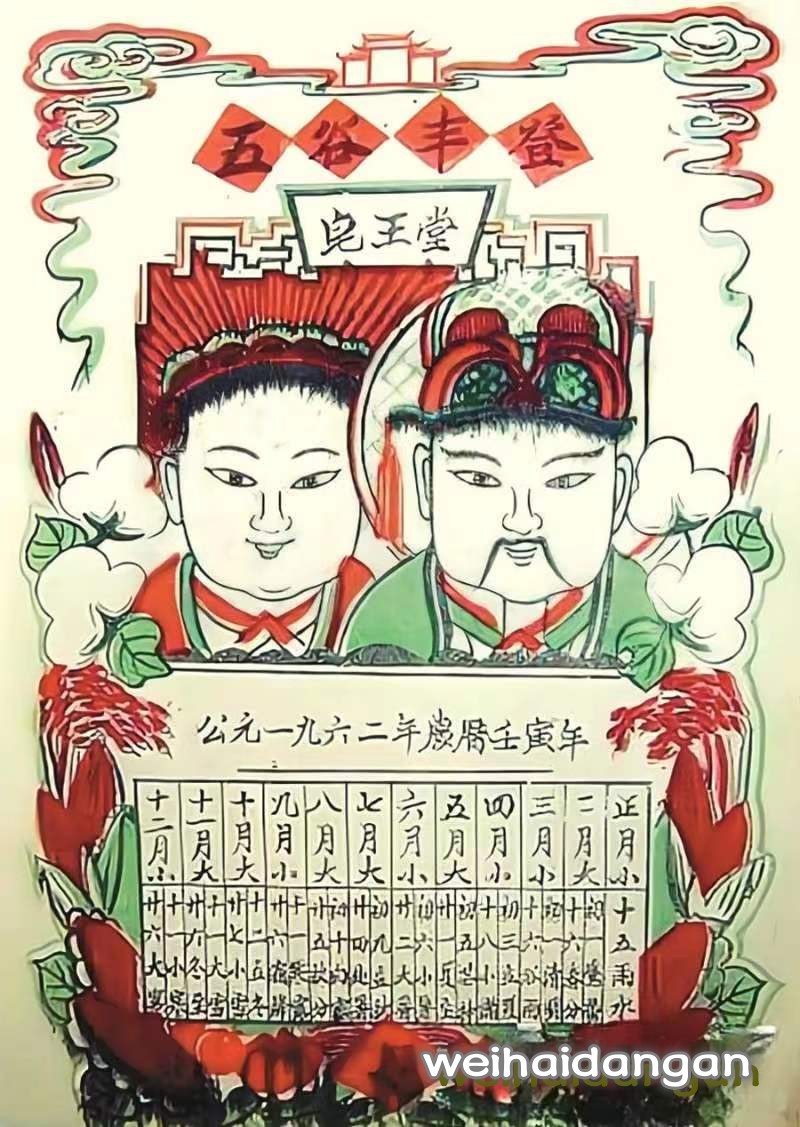

1962年的灶神画

由于在民众创造的众多神灵中,灶神与人们的日常生活联系最紧密,所以旧时家家都供着一张和年历印在一起的灶王神像,威海民间俗称“灶祃老子”。其信仰的普遍,是任何其他神祇都无法与之相比的。对这位上天派驻家中的监察大员,人们是从来都不敢得罪的。平时对之要恭恭敬敬,禁忌颇多,如不准在灶前讲“脏话”,不准将脏污之物送入灶内燃烧,不准用烧火棍等物击打灶门,不准在灶门脸上乱画等等。腊月二十三灶神上天,报告一家人的善恶功过,威海民间俗称“上天告状”,人们更是不敢怠慢。为了让灶王爷“上天言好事,下界降吉祥”,保佑来年一家平安,祭送灶神时,人们想尽各种办法对其“贿赂”。但在今天看来许多做法又不免有些滑稽。如荣成等地祭灶前,要先用白灰浆把灶台粉刷一新,谓之给灶王爷“洗脸修面”。有些人家还要准备一匹纸剪的马,以备灶神上天时骑用,并供上铡碎的谷秸草和料豆等马的饲料。灶前所摆的贡品更是大有讲究。富裕人家,祭灶用猪头、鸡、鸭、鱼、肉等,十分丰盛,一般人家,多是米饭、水饺、几碟小菜、一壶水酒,有的还放上一碗地瓜拌酒糟。无论祭品多寡,都不可缺少甜粘食品,如糯米饼或黍米糕以及麦芽做的小糖瓜和红枣等。酒和酒糟是为了让灶王爷醉酒误事,无法向玉帝“告状”。甜粘食品意在使灶王爷吃了嘴甜,上天只说好话,或者干脆粘住灶王的嘴,让他想说坏话也张不开嘴。民众把“拿了人家的手软,吃了人家的嘴短”这套世俗生活的经验,用到了对灶神的祭祀上,其想象之妙,令人叫绝。不过,这种对灶神既敬畏,又调侃戏弄的做法,虽看似滑稽可笑,其实反映的正是旧时民众对官场当权者的一种真实心态。不仅对吃请的灶神,人们可以贿赂他,对于不吃请的灶神,人们也想出了对付他的妙法。据威海民间旧时说法,灶神平时记录人们过错的账本,就是屋内的灰尘。只要在腊月二十三灶神上天之前,把屋内灰尘打扫干净,他上天也就无法奏报了。因此,老威海地区旧时习俗是,腊月二十三以前,家家都要“打扫灰”,将家中收拾得干干净净地迎大年。扫灰除尘,本是健康文明生活的良俗,而民间将它与祭送灶神活动联系起来,以劝诫人们养成良好的卫生习惯。这可谓是灶神信仰颇有积极意义的一面。民间信仰的教化功能和服务于民众生活的现实意义,由此可见一斑。

产生于上古时期的灶神信仰,几千年来在中国民间一直香火旺盛,成为旧时年节习俗中极为重要的节俗现象。其中深深寄托着的是世世代代的民众对吉祥平安、幸福美满生活的向往和祈盼,因此,不应仅用“迷信”两字来概括它的全部内涵。“文化大革命”期间,灶神在民众生活中才渐渐销声匿迹了。如今的年轻人已很少有人知道灶王爷,更别说供奉灶神了。不过,旧时的人们虽然年年供灶神,生活却往往还是年年贫困依旧。如今人们不供灶神了,生活却是“芝麻开花节节高”,一年比一年富裕了。足证,只有人们自己,才是主宰自己命运和生活的真正的“神”。

旧时胶东常见的潍县版画灶王神像