发布时间:2024年06月13日 10:34

信息来源:威海市档案馆

浏览次数:

威海境内村落多为集聚型结构,乡间居民多集聚一处而建,除个别地理环境特殊的山村外,散居的情况比较少见。这与历史上地广人稀的东北地区那种散屯独院,以及南方有些地方往往一冲(村)居民散居数里甚至十数里的散居式村落是大不相同的。所以,在威海乡间,传统民居多相毗连,左邻右舍,接山连墙。接山连墙又有两种情况:一种是“合山合墙”的,就是两家合用一座山墙。例如,西邻接着东邻盖房子,西邻不用备东山墙,直接把腰杆子(檩木或叫檩条)搭在东邻的西山墙上就行了。这在民间也俗称“伙山”“伙墙”。另一种是“合山不合墙”,如上例中的西邻盖房子,不用东邻的山墙,而是贴东邻的山墙,另起一道与东邻规格相同的山墙自用。尽管是各自的山墙,但两家山墙却是无缝连接,紧紧合在一起的,外观上根本看不出是两道山墙。这种接山连墙的民居建筑,乡间俗语又叫“墙连体,房连脊”。至于前邻后舍,则多是对门而居,相互仅一街之隔。

境内乡间村落民居建筑,基本上都是坐北朝南。但实际上却又都不取正南正北的“子午”向。习俗认为,居室的朝向与子午线重合不吉利,因为一般只有建庙才取“子午”向。所以民居建筑,多为略偏东南向,或略偏西南向,不过因偏差很小,不借助“罗盘仪”(指南针),人们往往是不易觉察到的。也正因村中民居建筑多坐北朝南,而同一排民居少则几家、十几家,甚至多者几十家墙连体、房连脊,基本上呈东西一线排列,所以境内多数村中的主要街道,都为东西向。

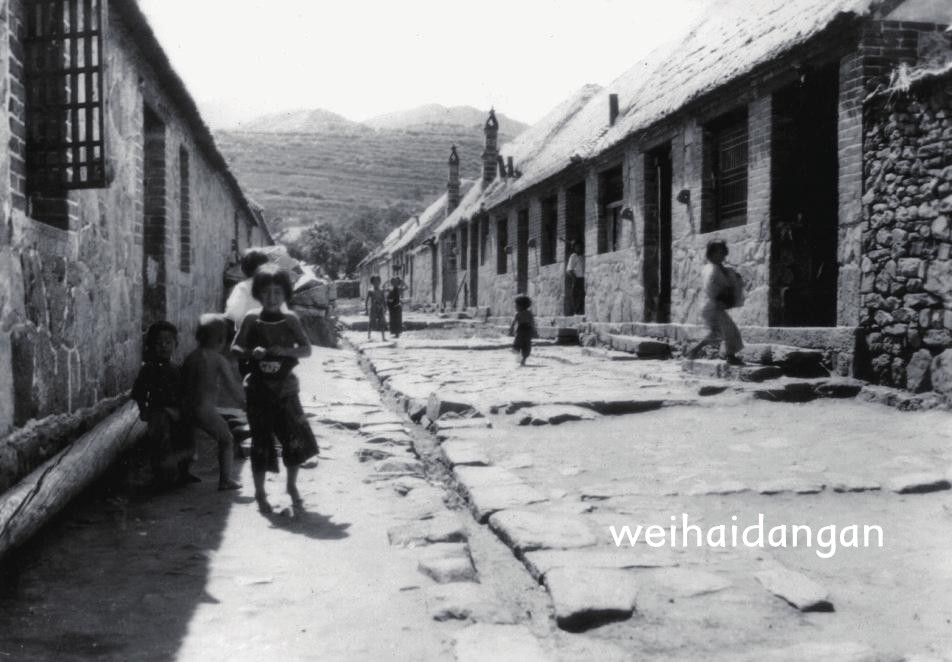

对门而居建筑构成的村庄街道(1933 年)

乡间村落民居除多为集聚一处接山连墙的建筑格局之外,也偶有建于村边,无左邻右舍相接的孤门独院,这种孤处村边的民居俗语称之为“孤梢”,居住“孤梢”的人家则叫“住孤梢的”。除了村中接山连墙的民居和村边的“孤梢”房以外,在境内有的地方,还常见到几种孤悬村外,甚至远在深山的作为民居或其他特殊用途的房子。主要有建在场(场院)边的“场屋子”、建在菜园的“园屋子”、建在山里的“山庵”以及建在大家族墓地旁“看茔地的房子”等。

建在场边的“场屋子”,既是农业收获季节打粮、晒粮时用作临时储粮和放置场上用具的库房,也是晚上“看场人”的居所。在旧时那些地多、粮多、场也大的大户人家的场边,多建场屋子。农业集体化后,则是农村每个生产小队的场边都建有场屋子。

“园屋子”是一些以开菜园种蔬菜为主业的人家,在菜园中选一适当位置盖的房子。有的“园屋子”主要是作为长年雇来种菜园的长工居住生活的地方。不过,旧时开菜园的人家大多是雇不起长工的,为就近管理和看护菜园,这些菜园子的主人往往就一家人常年居住生活在园屋子里。

“山庵”,乡间俗称“山庵子”“山庵儿”“看山的房子”,是旧时看山人家(乡间俗称“看山户儿”)居住生活的地方。山庵多建在山夼中近水、背风、向阳的地方。“看山人”有的是山峦多的大户人家雇用的,但更多的是一村之中有山峦的村民联合雇用的。“庵”字古时也写作“菴”,意指“小草屋”,也用来指称孤处山中的小庙(多指尼姑所居,孤独寂寞,俗称姑子庵)。或许正因为看山的房子多是山草苫盖的简陋草房,且在远离村人的深山之中,所以人们才称其为“庵”的。

“看茔地的房子”建在墓地旁,是旧时以看护茔地为业的佃户居住的房屋。过去一些大家族的墓地旁,多建有这种房子,以雇人居住看护茔地。被雇的佃户一家老小以“看茔房子”为家,依靠租种茔地周围的“祭田”,就是俗称为“家庙地”的土地,和收割茔地柴草维持生计。