发布时间:2024年05月23日 10:53

信息来源:威海市档案馆

浏览次数:

面条,威海民间俗称面汤。大概因为在人们的常识中,饮食中的“汤”是给人“喝”的缘故吧,“吃面条”在威海民间普遍都叫“喝(方言发音hǎ)面汤”。而且,有意思的是,人们还由此推而广之,把凡是吃饭的事儿,不论吃的是干食还是汤食,也都统称为“喝(hǎ)”,谓之“喝饭”。

在以往的威海民间生活中,面条一直是传统饮食中人们食用最多和适用性最广泛的主食之一。特别是乡间农家生活中,面条简直可以说是时时、事事都不可或缺的。不仅许多岁时节日、节令要吃面条,家遇喜庆之事和有人来客去等大事小情要吃面条,而且平常日子里,许多人家也几乎是天天必食面条。所以,那时威海乡间的家庭妇女,首先必须具备的居家过日子最基本的技能,就是“擀面条”“熬面汤”。或许正因为如此,那时的婚娶之家,新媳妇娶进门后,夫家考查其“妇工”优劣、品评其“手头儿”巧拙,首先,是着其下厨房“擀面汤”;其次,才是“烀粑粑”。此两样活儿精到,对新媳妇的评价才可称“不拙”。以至于唐代诗人王建在《新嫁娘》一诗中的“三日入厨下,洗手做羹汤”这一普遍流行的古老习俗,在这里变成了“新婚三日后,下厨熬面汤”。

从前的威海乡间妇女,不仅人人会用擀面杖擀面条,而且她们人人还能用当地生产的多种粮食的面粉,如小麦面、大豆面、豇豆面、荞麦面,甚至地瓜面等,配以各种园蔬野菜、山珍海味,做出花色繁杂、风味各异的各种各样的面条。其中,人们食用最多的是“打卤面”“豆面汤”“地瓜面子面汤”等。

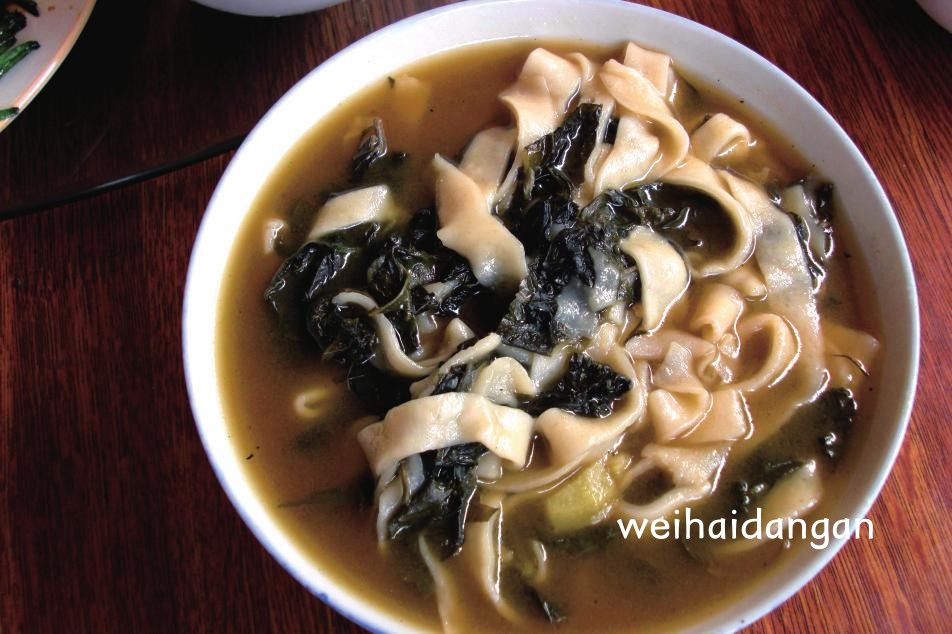

地瓜面条

打卤面,俗称“打卤子面汤”。因面条煮熟出锅后要用凉水“过”一下,故又叫“过水面”。又因其面条长而细窄,人们也称其为“小面汤儿”。另外,还因为浇上汤卤后,碗里的面条上面就“盖”上了一层做汤卤的菜,所以民间还有一个更形象有趣的叫法——“带盖儿的小面汤儿”。打卤面用料讲究、做工精细,堪称威海面条中的佼佼者。做此面只用纯小麦面,和面的水里要放入适量的盐碱,谓之“盐碱水”。若加盐过多,和出的面硬,擀面费力且食时口感“柴”(方言意为干硬、不柔韧);盐过少则面软,煮后容易糗,吃起来“没咬嚼”。适量加盐,和出的面才柔韧适度,擀面省力,面条有筋道,口感佳。适量加碱,则熬出的面条入口顺滑醇香,也易于消化。民间经验有“三碱四盐”之说,即1斤面加3钱碱、4钱盐。不过,乡间妇女并不需要用秤来称,她们人人都只凭眼和手,就能根据盆中有多少面,需要多少盐、碱和多少水,拿捏搭配得恰到好处。面调和到软硬适中了,“盐碱水”也恰好用完了,一滴也不会剩下。

做打卤面,讲究的不仅是面,更有特色的还在汤卤。做汤卤民间叫“开卤子”。威海地处北温带,山海形胜,物产丰饶,适宜在这里种植的南北园蔬、取之不尽的鱼虾蟹贝、品类繁多的山珍野味,均可用来做出风味各异的汤卤。居住在海边的人,多做海味汤卤。新鲜的海蛎子、蛤、各种海虾以及许多适宜用来做汤的海鱼(这类鱼,人们统称“汤鱼”,主要有绿翅、尾鱼、红鞋鱼等),都是做海味汤卤的佳品。离海远的内地和山区,则多用肉、鸡蛋配以各种蔬菜做汤卤。间或也因地因时采用各种山珍野味,如野鸡肉、野兔肉、山中的各种食用菌类,乃至炒熟了的柞蚕蛾和柞树中的“哈虫”等,掺入园蔬野菜开卤子。用这些山珍野味开汤卤,不仅今天的人们很难见到了,即使是在旧时,其独特的风味,若非当时当地人也是难知其妙的。

如今,吃打卤面对于普通百姓已是极为寻常之事。但在从前,生产力低下、物质生活贫乏的年代,乡间大多数贫寒之家却是除了过节或家中有客、有事儿时,方能偶尔吃上一顿外,平日是难得享此口福的。

打卤面

豆面汤,亦称“豆子汤”“杂面汤”“大面汤”,是从前寻常百姓家平日食用最多的一种面条。虽然叫“豆面汤”,但做此面条,其实并非是只用豆面,也不是以豆面为主,豆面中是掺入数量不等的麦子面和地瓜面子的。传统的做法是:小麦、大豆、晒干的地瓜丝,按1∶1∶3或2∶1∶2的比例混合后磨成面,称“面汤面子”。清水和面,擀成薄片后切条,条宽一般1厘米以上,其薄如纸。煮时不用油酱爆锅,只将锅中清水烧开,即下入面条,再次开锅后,将切好的菜叶散入锅中,立即停火,加少许盐,即可盛出食用。若用萝卜丝等比较耐煮的菜熬豆面汤,则要先把萝卜丝放入水中煮熟,然后再下面条。

熬豆面汤宜淡不宜咸,锅中水宜“宽”不宜“窄”。菜蔬则以小白菜、菠菜、莴苣叶及多种野菜等绿色新鲜的嫩菜为佳,做出的面条盛入碗中,白面绿菜,鲜嫩诱人。其中尤以野菜中人们俗称为“苦苦芽子”的一种苦菜嫩芽熬出的豆面汤为最佳,吃起来小苦微香,清新爽口,且有清火解毒之功效。食用豆面汤佐以咸菜,可令人食欲大增,就连许多厌食的病人,也对此情有独钟,食而不厌。

随着生活水平的普遍提高,如今的人们做这种面条,已很少有加入地瓜面的,多是只用豆麦两种面混合做成。不过,只要配以绿色鲜嫩的小菜儿,熬出的面汤食用起来,还是不失原来风味的。

手擀面

用晒干的地瓜干、地瓜丝碾成面做的面条,叫“地瓜面子面汤”。地瓜面子面汤,其实也算一种打卤面,是威海乡间巧媳妇们独创的最具地方特色的面条,在威海各地有不同做法。荣成有些地方,仍与做其他面条一样要先擀成薄片,再用刀切条,只是不用水煮,而是入锅蒸熟再浇卤食之。在老威海卫(今环翠区)乡间,以及文登、乳山有些地方,做法则与其他面条大异其趣,其独特之处主要是不用面板和擀面杖,而是用一种特制的俗称“菜擦板子”的擦床,将调好的地瓜面团“擦”成细长而圆、状如粗粉丝的面条。做此种面条,有的还要先把地瓜面子在锅里炒香炒熟,再兑水调成面团,多数则是直接用生地瓜面子和面。和面跟做打卤面一样要加盐碱。所用的擦床为整块木板做成,且较普通擦床板长而且宽厚。擦床板中间钻6排或8排直径约3毫米的斜孔,每排6孔或8孔,孔内嵌入用很薄的铜片卷成的小铜管,铜管迎着推擦的方向要略微高出床板面。擦面团的方法是,待锅中水烧开了,一手握住擦床把儿,将床板前端抵在对面锅沿上,另一只手持面团在小孔处慢慢前推并用力向下挤压,圆滑细长的面条便如同做粉条过程中“漏粉”一样,纷纷落入锅里的沸水中。须臾即可捞出,用凉水一过,浇卤食之,入口顺滑、清香、微甜,另有一番风味。此面最喜海味做汤卤,蛤、蛏、蛎子、小银鱼、各种虾和虾皮等均佳。

地瓜面大叶汤

在农民大半年吃地瓜的年代,地瓜面子面汤是粗粮细做、调节饮食花样的好方法。所以旧时乡间农家,食此面条十分普遍,几乎家家都有专做此面的擦床。如今地瓜种植减少,人们的主食已由地瓜、玉米变为大米、白面,食地瓜面子面汤者已不多见。但许多人仍眷恋旧时风味,每年还是要弄点地瓜面子,偶尔做几次食之。

威海面条还有各种炸酱面、炒面、抻面等多种系列,可谓花色繁杂、美不胜收,限于篇幅,此不一一列举。

威海面条不仅品类繁多、风味独特,而且食面条还有许多讲究和禁忌。民间一直把面条作为待客的首选食品,俗语有“送客的饺子,迎客的面”。客人进门第一顿饭必食面条,谓之“迎客面”,以其细长顺滑,象征相互间来往“长匀”。亦有叫“拴客面”的,以其盘旋缠绕,寓留客长住之意。面条又是民间的“吉祥”食品,有“喜面”“寿面”之称。家有喜庆之事,必食面条庆贺,以祈喜事常有、好运常在。人过生日必食面条,以示一生顺利、长命百岁。但若遇天灾人祸、探望病人或家有不顺之事,则忌食面条。民间认为,若探望病人时吃面条,则意味着被病缠住了,患者将病魔缠身,难以医治;若遇灾祸或不顺之事吃面条,则会灾祸难除、厄运常来。而在节日习俗中,二月二吃面条(谓之“龙须面”)在全国各地是十分普遍的,但唯独是威海卫乡间二月二忌吃面条,原因是怕触动龙须,遭神灵惩罚。这些讲究和禁忌由来已久,根深蒂固,虽无科学道理可言,但人们希冀吉祥、趋吉避凶的心理却是无可非议的。至今,此类习俗仍盛行于威海城乡各地。