发布时间:2024年03月25日 09:24

信息来源:威海市档案馆

浏览次数:

男子发型 旧时,境内儿童多在头顶前部囟门至前额处留宽约二寸的“刘海儿”,俗称“桃子”,有的地方也叫“脖线”。至六七岁上学时剃去。此俗在20世纪50年代仍较常见。清代男子均留发辫,沿耳际至前额头发剃去,头顶向后留下的头发梳成单辫。辛亥革命推行剃发剪辫子。但英国强占威海卫期间实行保留“中国旧制”不强行剪发,至1931年中国收回威海卫时,“男子蓄发辫者尚十之五六”。有的虽将辫子从后颈处剪去,但前额仍如清朝时剃光,脑后留个“大背头”,60年代,境内农村仍可见到留着此种发型的“遗老”。农村青年则自50年代普遍留发,发型为分头和平头。80年代起,城乡有的男青年留长发、大鬓角。90年代末,男青年烫发、染发的时有所见。

女子发型 自清代以来,境内未婚女子主要发式为辫子。女孩先留小辫儿,六七岁后两条小辫在两耳上方盘成两个圆形发髻,长成大姑娘后改梳一条辫子垂在背后,结婚时开始“绾纂”。青年妇女无论婚否,额绾纂外,青年妇女普遍剪短发,俗称“二毛子头”。50年代又时兴梳双辫,并且以长为美,不乏辫长过臀、过膝者。同时,吹风定型、烫发亦开始出现。“文化大革命”期间,绾纂、长发辫、烫发统统被当成“四旧”剪除。农前一律留“刘海”,俗称“刷线儿”。20世纪40年代起,除农村已婚妇女仍村中、老年妇女均留披头短发,人们讥称“白菜帮子头”。女青年、女学生则多于两侧耳后各扎一短辫,辫梢剪齐如毛刷,俗称“扎俩磨橛子”。80年代起,烫发、披肩发、蘑菇头、马尾辫、盘头等各种发型竞相流行,城市、农村已无区别。

20世纪90年代末,有些男女青年将黑发焗染成棕、栗、金黄等色彩成为时尚。时下,不少中年男女以至老年女性,也纷纷追逐此类“美发”时尚。

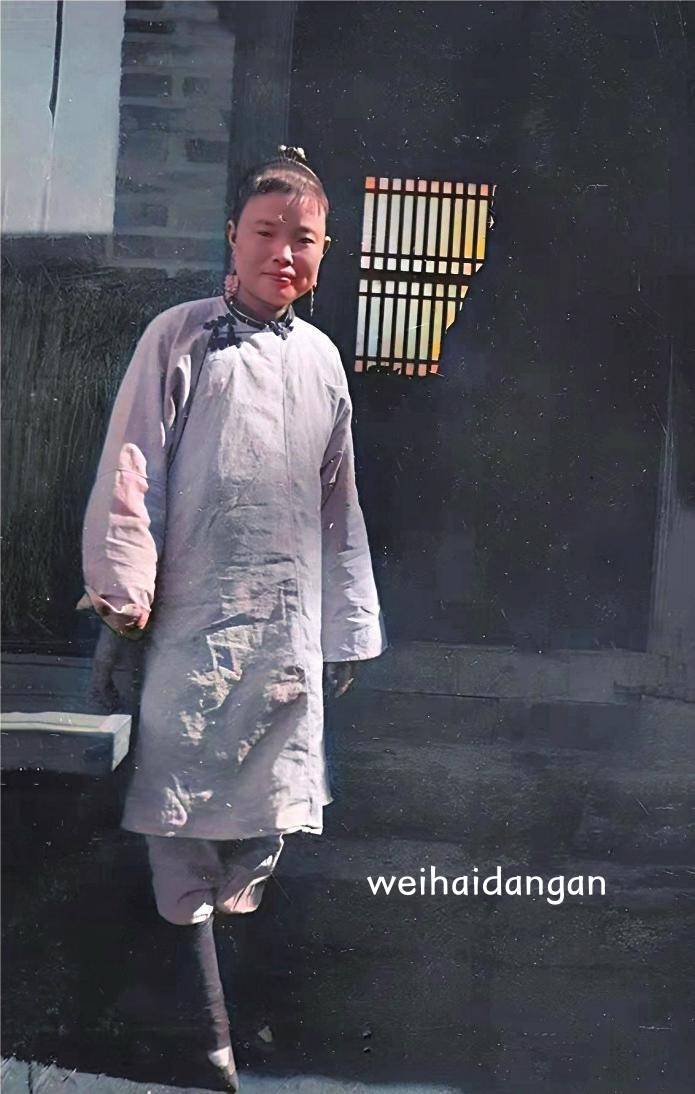

一身素装的小脚女人(20世纪二三十年代)

帽子 清代,富人或有身份的人戴瓜皮帽,用上尖下宽六块绸布做成,形似半个西瓜,俗称“瓜撇子”“西瓜皮帽”。有时还在帽顶饰红绒绳结的“顶子”。20世纪20年代起,绅商及知识分子多戴礼帽,配以长衫或西服。30年代实行童子军制的学校学生,统一戴有帽舌的学生帽,俗称“眼前喜帽”,戏称“眼前低帽”。城乡劳动者冬天多戴毡帽,俗称“帽头儿”。老年男子喜戴“老头乐”,此帽冬天可将卷起部分放下遮住整个头脸和颈部,只露两眼,故又称“一把撸”。夏天农民田间劳作戴草帽,多为高粱篾子或麦秸秆编结的圆形尖顶式,俗称“沙鳖窝子”。城镇商人及富人则戴灯草编的礼帽,此帽20世纪六七十年代在农村曾流行一时。鸭舌帽辛亥革命后曾在城镇流行,后因农村演剧扮演反动派、特务之类角色多戴此帽,人称“特务帽”,故平日无人愿戴。至70年代末,鸭舌帽再度流行,名之曰“前进帽”。

新中国成立后,军便帽和军式棉帽最为流行,颜色蓝、黑、灰、军绿皆有。“ 文化大革命”初期,“红卫兵”及城乡青年均以戴绿色军帽为时尚。20 世纪 80 年代前期,男女老少冬季多戴“套筒”,亦为一时之风尚。其后,随着旅游的兴起和休闲活动日益增多,太阳帽、旅游帽等开始大流行。

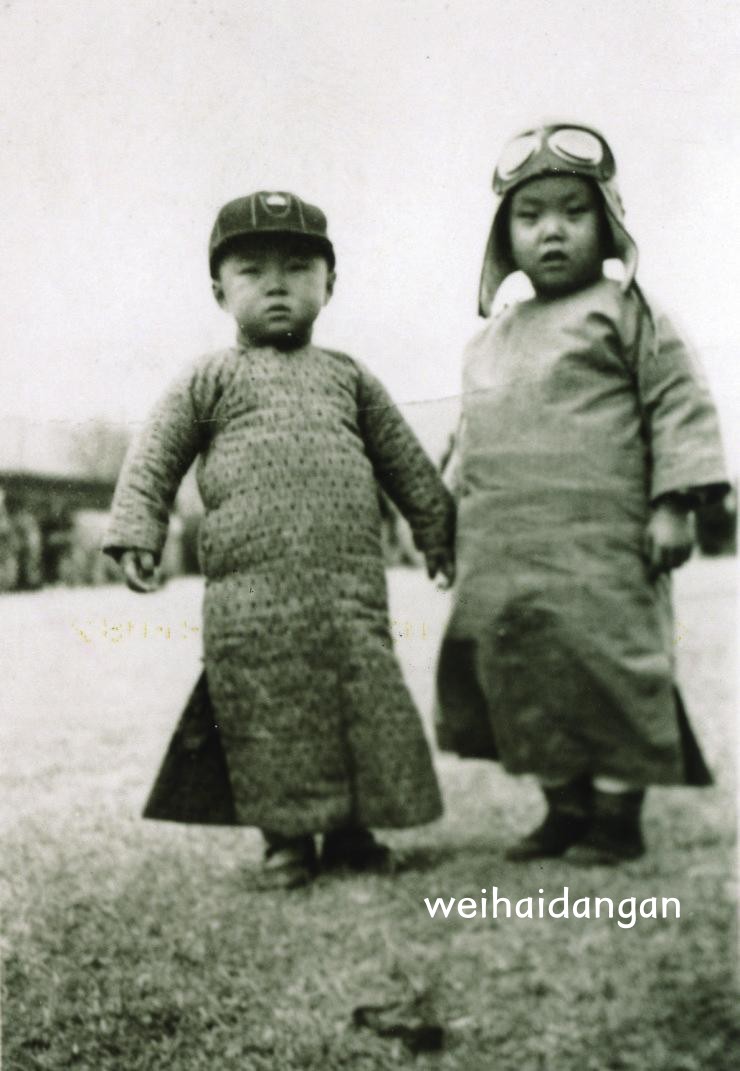

棉衣在身的两个儿童(20 世纪 30 年代)

女性专用帽子不多,常见的主要是老年妇女戴的“老婆帽”。无舌,有的两边有护耳,是以黑平绒做的软帽,也有以黑色或棕色毛线编结而成的。中青年妇女用头巾、围脖等。围脖多为毛线编结,长而厚重,可包住头部同时围绕颈部,用于冬季御寒。“头巾”兴起于20世纪50年代,多为棉、毛线机织的方形巾,俗称“包头巾”。农村、渔村妇女人人必备,老少皆用。将其包于头上,对角系于下巴,额前形成较深的遮檐,不仅可御寒,劳动中也可以避免弄脏头发,并能遮阴防晒。特别是渔家妇女海边劳作,即使炎热的夏季也必着此巾。

饰品 妇女头饰最普遍使用的是发卡,俗称“夹针”,既可用其拢住头发固定发型,亦可起到美观装饰作用。银制头簪、头钗等多为旧时女子结婚时所戴。其他首饰则有耳环、耳坠、戒指等。过去女孩六七岁便扎耳朵眼,戴小耳环或耳钉,结婚时换戴耳坠。妇女多戴银手镯。男女为金、银,也有玉、翡翠等种类。女子结婚时多戴花(纱或绢)。旧时富家女子结婚之日,头戴花冠,俗称“戴花冠帽子”。平日女童或有戴花者,成幼儿除手镯外,还戴脚镯、银锁(民间又叫“长命锁”)。成人所戴戒指多年女子戴花者极少。20世纪50年代后,特别是“文化大革命”期间,各种首饰皆被视为资产阶级的奢侈品,无人敢戴。80年代后,旧俗渐兴,佩戴首饰者日众,而且增加了项链、手链甚至脚链各种珠宝佩饰等,花色繁多,不一而足。90年代起,年轻人又时兴选用白金戒指、钻石戒指作为定婚信物。