发布时间:2024年03月15日 16:10

信息来源:威海市档案馆

浏览次数:

服饰,也叫衣饰,旧时威海民间又称“穿戴”,是包括衣服、鞋帽、佩饰在内的衣着等穿戴的总称。

人们的衣着穿戴,是与当时当地的经济发展水平、物质生活基础、地理环境、气候条件、社会风尚、生活习惯以及世事的变迁(例如,历史上凡新王朝建立,都要强制推行“易服色”,以表示改朝换代)等密切相关。所以不同时代人们的服饰,有其不同的特点。而同一时代不同地域(或不同物产区)人们的服饰,也是各有特色。

身着冬装的老人们(20 世纪初)

除时代特点和地域特色外,还由于在旧时等级森严的封建专制社会,历朝历代,都以“礼”“法”的形式,依照人们在社会上身份等级的不同,对其服饰的用料、颜色、式样等,强制性地加以严格的规定。所以,中国古代服饰又始终贯穿着“分等级、定尊卑”的原则。如《明会典》记载的明朝冠服制度规定:非士绅阶层的平民百姓,不论贫民还是富户,也不论军户还是商贾,其服饰不许僭用品官服色花样,不许用金绣、锦绮、绫罗盘领衣。就连衣服的长短也规定:士人的袍服下摆离地1寸,庶人则不得少于5寸。清代官服制度也规定:兵民商人等衣服不许用缎料,以及等,而且无论男女服饰,颜色均不许用黄、大红和鸭青,平时只能穿杂色貂皮、狐腋、豹皮。而且衣服不许镶领、袖,不许穿缎靴等。若违犯了这些规定,轻则受刑责和没收衣物,重则以谋反罪论处。所以,历史上不是图谋造反者,基本上是没有人会去逾越这一服饰等级制度的。千百年来,这种服饰等级制度不仅已积淀为一种普遍的服饰文化心态,也深深地融进了中国人的家庭伦理中。以至旧时的家庭或家族中,无论衣物还是食物,凡尚在世的长辈没有享用到的,晚辈是不可先享用的。例如,长辈没有穿上皮袄,晚辈竟穿上了,那可是违背了孝道,是要受到族中伯、叔辈斥责乃至家规族规处罚的。

自清末起,境内普遍穿着的上衣主要有长袍、马褂、衫、袄、背心等。

长袍 俗称袍子,有棉、单之分,单袍又称“大褂”,皆右开襟、布盘纽扣,为知识分子、商人、农村富家男子日常着装。一般农民,只有做客或参加重大礼仪活动场合,才偶尔穿着。20世纪50年代后不再流行。

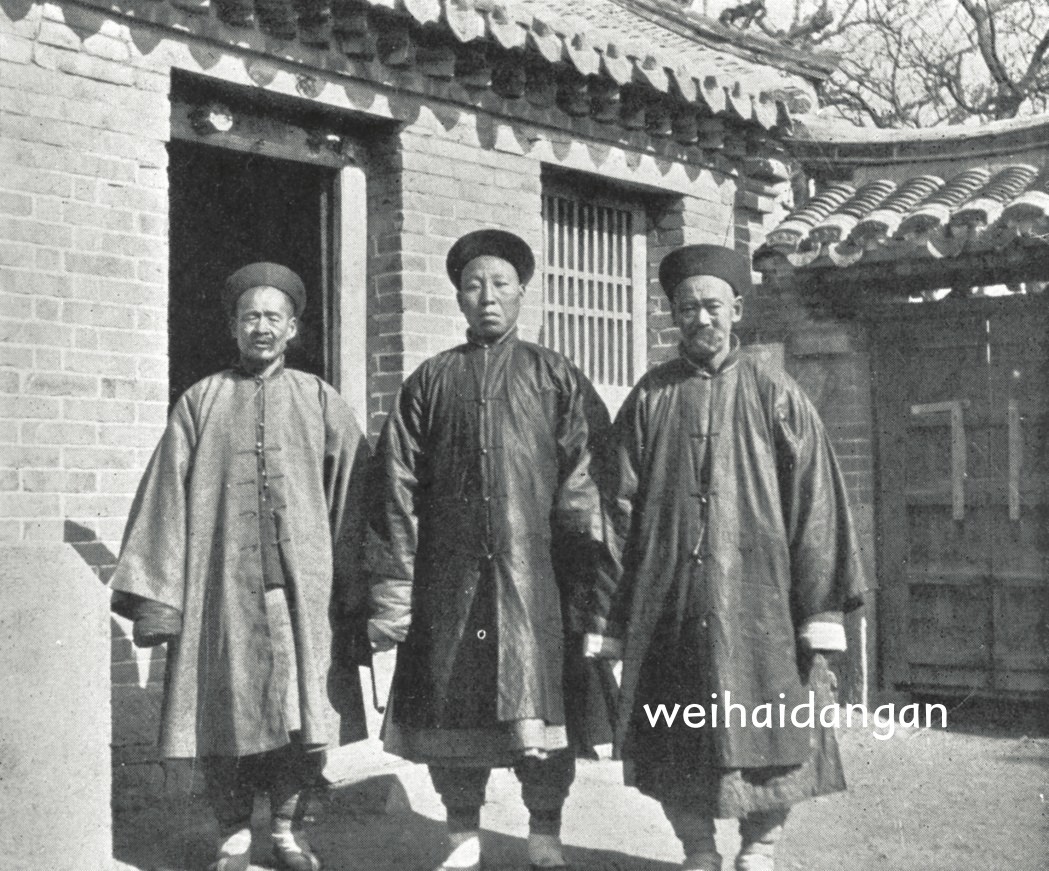

穿长袍的三位村董(20 世纪初)

马褂 原为满族服装,是清朝最具代表性的服装之一。辛亥革命后,逐渐被淘汰,但在威海境内则直到20世纪三四十年代,仍有穿着者。马褂实际上也是一种夹袄,但衣身较一般外褂短,长稍过腰脐,有对襟、大襟两种,大襟为右开,用料讲究,一般为绸缎,开襟部位用极富装饰效果的异色布料镶边。在长袍、长衫外加穿马褂,为清代有身份的男子之着装。所以流传至今的旧时民间俗语“长袍马褂的”,不仅表示衣冠整齐、讲究,更是身份地位的标志。

衫 俗称“褂子”“小褂”,有长袖、短袖两种。是晚春、夏季及初秋季节主要的上衣。士农工商,男女老少皆宜。有对襟、大襟两种,布盘纽扣。老人及妇女多穿大襟,青年人多穿对襟。用茧绸或棉布等布料缝制,有蓝、黑、白各种颜色。女人有穿蓝印花布的,而穿着最多的是茧绸布和白棉布。最讲究的是夏天穿“茧绸子”小褂。20世纪60年代后,农村老年人仍多有穿着这种旧式布纽扣小褂的。

袄 俗称“袄子”,此衣用一表一里两层布料做成,所以又称“夹袄子”。也有对襟、大襟之分,是春秋时节男女老少主要的上装。其形如小褂,但裁制得要比小褂肥大。渔民海上穿的夹袄则不限于一表一里,而是将多层大小不等的新旧布块,像纳鞋底一样反复缝制,这样做成的夹袄厚实坚挺。20世纪60年代,旧式夹袄渐被淘汰,但渔民的夹袄直到80年代初仍有穿着者。

棉袄 冬季服装,有大襟、对襟两种,填料为棉花。老年人及妇女多穿大襟,但长短宽窄及布料颜色有别。旧时乡村生活贫苦,许多人置不起衬衣,连冬天穿棉袄里面也无衣可衬,只能“贴肉穿”,俗谓之“穿了件空心棉袄”。老年男性穿棉袄,多以长布带扎腰,烟袋荷包插腰带上。中青年所穿对襟棉袄,有一种长及臀部,俗称“撅腚子棉袄”。还有一种短小紧身、絮花较薄的小棉袄,谓之“贴身小棉袄”,由于比较修饰体型,最为妇女所喜爱。20世纪90年代起,城乡女子在春节或冬季参加重大喜庆活动时,时兴穿对襟绸缎团花棉袄,名曰“唐装”。同时,随着各种款式新颖、轻便保暖的羽绒服成为人们冬季御寒的新宠,旧式棉袄逐渐被淘汰。

背心 也叫坎肩,无领无袖,有夹、棉两种,也有大襟的和小襟的、对襟的。深秋和初冬时节,加着于外衣之上,既保暖身体,劳作时胳膊的灵活性也不受影响,男女老少皆可穿用。还有一种紧贴内衣穿的背心,短小紧身,长及臀部以上,多套穿在衬衣或线衣上,其作用类似于西装的马夹。

下衣主要有长裤、短裤、套裤、裙子等。

长裤 有单、夹、棉三种。清代境内城乡男女裤式基本相同,皆为宽裆、镶腰。裤身多青、蓝、黑色,裤腰白色。穿时裤腰向一侧折抿,故称“扭裆裤子”。扎裤腰用布带,谓之“裤腰带”,一般什么布条都可以,故也戏称“铺衬郎当”。而新婚男女青年,则必须用红裤腰带。老年男女冬天穿棉裤一般都要用宽一寸多的黑色布带扎裤腿,这布带俗称“腿绑”。儿童穿的开裆裤则不扎腰带而用背带。20世纪50年代后,城乡青年普遍改穿西式裤,而农村很多老年人仍偏爱“扭裆裤”,至70年代中期,才逐渐不见穿着。

短裤 也有长短之分,长者裤腿近膝,为男子夏季外穿,俗称“大裤衩子”。旧时这种外穿的短裤,缝制跟“扭裆裤”一样,只是裤腿短些。裤腿更短者称“裤头儿”,为男女内裤。男女青年结婚,必穿新缝制的红裤头,以图吉庆。

套裤 古称“胫衣”。《说文》段玉裁注:“胫衣,今所谓套裤也,左右各一,分衣两径。”有棉夹两种,皆为男装,套在长裤外穿用。其基本造型为两条单独缝制的裤腿,上口前窄后敞,类似制服上衣的两只袖子。前窄处钉一条布带,穿时系在裤腰带上。穿套裤只护两腿,露出后臀。因其用料省,旧时贫寒人家的中老年人和儿童,秋冬季节多穿单裤或夹裤外加套裤。除了省料,老人、儿童穿着套裤解手时更便利些,也是这种裤型的优长之一。

裙 旧时境内富家女子有百褶裙,以丝绸六幅压折做成。农村平常人家女子只有在结婚时穿大红绣裙,平日多是上身着单衣,下身穿单裙,裙腰及臀部罩在上衣内。