发布时间:2024年02月10日 07:28

信息来源:威海市档案馆

浏览次数:

春节俗称“年节”“过年”“过大年”起源于原始农业时代每年庄稼收获完毕、一年农事结束后人们庆贺丰收并祈求来年丰收的活动。

按历法,春节仅指农历正月初一。但民间习俗,正月初一到初三都叫过年。在威海地域内,则是不出正月十五不算过完年。故俗语有“正月十五拜年不算晚”。过年的准备工作自腊月初八即已开始,各项节庆活动则从除夕开始一直持续到正月十五,有的地方甚至到二月二才结束。

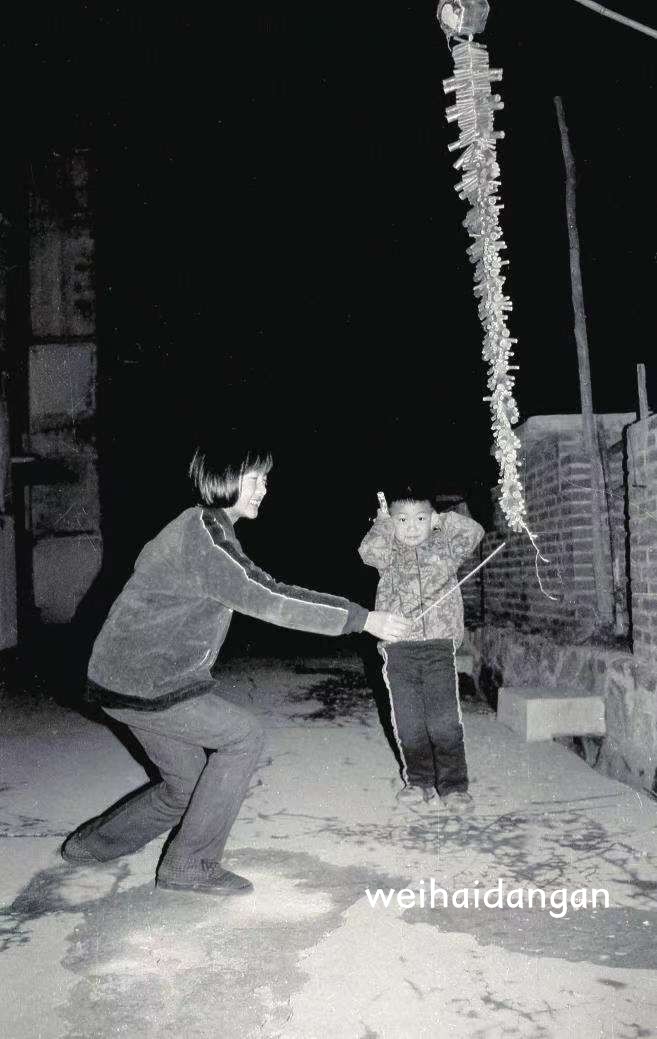

除日 腊月的最后一天为除日,除日晚上叫除夕。除日逢“大晋”为腊月三十,“小晋”为腊月二十九,境内皆称为“大年三十儿”。除日是年前最忙碌的一天。旧时习俗,到了这一天,家家户户“年货”必须置办齐全,文登等地办年货必加碗筷,寓意增添人口;必备鸡和鱼,以求“年年大吉”“年年有余”。除夕早晨家家用高粱米、黍米、小米、玉米𥻗子,𥻗加枣、栗(富裕人家则用大米并加肉类)等做“隔年饭”;用白菜、豆腐、粉条,加猪肉、干菜豆角、眉豆角、海带等做“隔年菜”。取“隔年(即过了年)发财”“粮多饭足”之意。而荣成有些地方,早饭则是烫面包子或面条。早饭后,家家洒扫庭除,接着挂家谱、摆放祖先牌位和祭器、祭品,谓之“侍候神主”。庭院里供起写着“天地三界十方万灵真宰君之神位”的天地牌,同时贴春联、福字、窗花等。过年期间除寝膳事务外,忌讳其他劳务活动,有“年节三日不挑水、不扫舍”之说。故除日这天家家要挑满一缸水,备足三日柴。晚饭为饺子或面条,谓之“小元宝”“钱串子”。晚饭后男人们要到祖茔请祖先回家过年,谓之“请神”。荣成等地还要祭场院,谓“打粮囤子”。除夕夜,俗称“初一黑夜”,家家围灯团聚,谓之“守岁”。午夜交年时分,于庭院中摆供品、焚香纸、放鞭炮,祭拜天地各神及祖先神灵,谓之“发纸”。祭拜仪式,多是由长辈带领子孙,面南而拜。唯境内赛姓面北而拜,大概因为其先祖来自北方的缘故。然后全家喝团圆酒,吃辞岁饺子,俗称“年夜饭”。清乾隆《威海卫志》载,清代时,包辞岁饺子必用萝卜、枣、栗等,而且还要加上马齿苋,因马齿苋又叫“长寿菜”而取其吉祥之意。

20世纪40年代,境内抗日根据地兴起除日上午敲锣打鼓为烈军属送春联挂光荣牌活动。此俗在境内农村至今依然。新中国成立后,境内各地举行军民联欢,开展拥军优属、拥政爱民活动,农村团支部组织青年和小学生为烈军属挑水、扫院子等新风兴起,相沿至今。60年代中期,政府号召“过革命化”春节,革除请神、祭神习俗。自1983年中央电视台正式举办春节联欢晚会始,守岁渐被收看央视春节晚会取代。除夕夜发纸、祭神等旧俗有所恢复,燃放鞭炮、烟花之风年胜一年。自90年代末,城区居民阖家到宾馆、饭店吃年夜饭的逐渐增多,渐成时尚。1995年,威海市政府发文规定禁止在市区内燃放烟花、鞭炮;2004年,又重新发布规定,市区内可在指定时间、指定地点燃放,以烘托节日气氛。2019年,市区内又禁止燃放烟花爆竹,但划定部分郊区可燃放。

正月初一 俗称“大年初一”。早晨,先在庭院放鞭炮,家中男女老少均换上过年的新衣服,晚辈给长辈拜年,长辈向未成年的晚辈发“压岁钱”。早饭吃水饺,部分饺子里要包红枣和钱(硬币),习俗认为谁吃到钱预兆今年财运好、吃到枣则预示全年鸿运。过年期间要说吉利话,俗语有“初一黑夜死个驴,不好也说好”,如饺子煮碎了要说“挣了”;蒜与“散”同音,则改叫“颐和菜”;醋叫“忌讳”,在文登则演化为“吉和”等。早饭后,依次到族中长辈家中行叩头拜年礼,村里有宗祠的族人还要齐集祠堂叩拜祖先。然后邻里、朋友互相串门拜年,行拱手礼。辛亥革命后,拜年废除叩头礼,长辈、平辈、亲戚、朋友见面互祝“过年好”“过年发财”等。

新中国成立后,国家规定春节放假3天。大年初一,境内机关、工厂多组织领导干部团拜,慰问老干部和节日坚守岗位的工作人员;农村则召开烈属、军属、残疾复员退伍军人及老干部“新春茶话会”。1999年,国务院发布规定,春节、五一国际劳动节和国庆节法定休假3天,再加上调休的前后两个双休日,形成每年3个连续休假7天的假日,人们称为“黄金周”。自此,春节期间除家人团聚、举办一些传统活动外,外出旅游亦成为许多人假期生活的新内容。进入21世纪后,随着通信业的发展,亲朋好友之间互相打电话、发电子邮件或手机短信、微信拜年较为普遍。

走亲戚 俗称“出门儿”,境内大多自正月初二开始。出门的顺序过去一般是“先走姥娘和姑舅,丈人丈母在后头”,乳山则说是“初三姥娘,初四姑,初五初六看丈母”。20世纪 50年代后,多改为初三或初四先走丈人。过年“出门儿”是晚辈到长辈亲戚家拜年问好。但有意思的是,无论“出门儿”的后辈年长年幼,姥娘姑舅、丈人丈母皆称之为“客”,对外的说法就是“家里来客了”。来的是几个年幼的孩童,则说“来了一帮儿小客儿”。而招待这些来“出门儿”的晚辈,则叫“伺候客”。过去“出门儿”所带礼品,一般是8个或12个饽饽,外加1斤蛋糕或桃酥。80年代起则以酒、糕点、糖果等为主,带饽饽逐渐减少。进入21世纪,礼品则多为营养品、高档食品、保健品和酒等。旧时境内礼俗,来“出门儿”带的礼品,不可不“留”(俗语“收下”的意思),也不能全留,一般都是有“留”有“回”,而且留的和回的礼品基本上是等值的,例如,留下一包桃酥,回一包蛋糕,或留下两个饽饽,回几个莲子,俗语谓之“换换儿”。所以常常是提溜着一包饽饽,出了一正月的门儿,回来还是一个也不少。在物质生活极度贫乏的年代,过年“出门儿”“ 换换儿”,体现的是亲戚之间互相体谅互相帮助的亲情,因为这样,无论怎样贫穷的人家,只要有一包袱饽饽的礼品,就可以走遍所有亲戚。到20世纪80年代,随着经济的发展,生活水平提高,这一习俗自然也就逐渐消失了。自那时起,为表示晚辈的心意,凡到长辈亲戚家出门,礼品几乎都是“连包磕”,一点也不带回。

送年 也叫“送神”。多在初三早晨,荣成一些地方则在初二夜里。届时人们燃放鞭炮,请下天地牌位和香纸一起烧掉,以示把“年”送走了。同时在伺候神主的供桌前烧香纸,请下家谱和神主牌位,撤去祭品,此谓送祖先神灵回阴宅。送年后,过年的各种禁忌解除,一切家务劳动等恢复常态。俗语有“难过的日子好过的年,只在三两天儿”。20世纪60年代中期,送神习俗革除,但晚饭吃饺子习俗沿袭至今。

小人儿节 正月初七为“人日”,境内俗称“小人儿节”“收小人儿”。境内素有以正月初一到初十天气阴晴卜测全年粮食丰歉和人畜兴衰的说法,谓之“一鸡二犬、三猪四羊(荣成则为‘三猫四盐’)、五马六牛、七人八谷、九籽十成”。其中人们尤其重视初七“人日”,认为此日天气晴好,小人儿(小孩)好养,一年不招灾病,故谓之“收小人儿”。晚饭多吃饺子,荣成崖头以北则吃面条,谓之“拴小孩儿”。至今人们对此节仍极为重视。