发布时间:2024年12月26日 10:46

信息来源:威海市档案馆

浏览次数:

古人云“死生亦大矣”。生是人生之初始,死是人生之终结,故人生之大事,莫过于生死。不过就对生与死的重视程度而言,历来人们更为重视的则是死,此即民间所谓“死者为大”。所以,在传统社会的人生礼仪中,“送终”之礼比“庆生”之礼也更为隆重,而由此形成的民间社会的各种丧葬礼俗也就更为繁多复杂。本文所记,仅为威海地区旧时丧葬习俗之大概,并略及近现代以来之变迁。

备丧 旧时,境内老人年满六十为“享寿”,所以年过五十,子女就要为其准备送老棺木和衣物。棺木俗称“寿材”,一般都提前打造好放置于空闲屋内,其用材和规格,视丧主经济条件而定,上等材用柏、楸等木料,一般用松,次者为柳。送老衣物称“寿衣”,一般只备布料,若老人于70岁前去世,要在临终时赶做。年过70者,可以预先缝制寿衣。寿衣用料忌用“缎子”。提前准备的寿材、寿衣都要经老人过目,表示认可和满意,才算子女尽了孝心。20 世纪 60 年代中期后,境内实行殡葬改革,为老人备“寿衣”“寿材”等习俗革除。

初丧 送终老人垂危之际,儿女要为老人擦洗身体,换上寿衣,俗称“穿衣裳”。然后移到正房明间临时搭的灵床上,谓之“移床”,以合“寿终正寝”之意。子女在灵床前日夜守候,陪伴老人度过弥留之际,谓之“送终”。咽气时子女都守护在身边,谓之“有福”,也叫“得了”。老人去世忌说“死”,要说“老了”“走了”“过世了”。

报庙送汤 老人去世后,立即在大门上贴张白纸,将纸做的丧幡用长杆挑起按男左女右悬于大门旁,以告知村邻家有丧事。接着,由长子率众男性子孙到村头土地庙烧香纸,向土地爷报告老人去世,谓之“报庙”。报庙后还要送浆水,也叫“送汤”。男女眷属全部参加,按辈分大小排列,男在前,女在后,由死者同辈长者为前导,手提浆水瓦罐,一路洒到土地庙。女眷行至半路停下,跪路旁哭祭;男眷到庙前烧香纸致祭。此后,还要连续三日每日送汤。

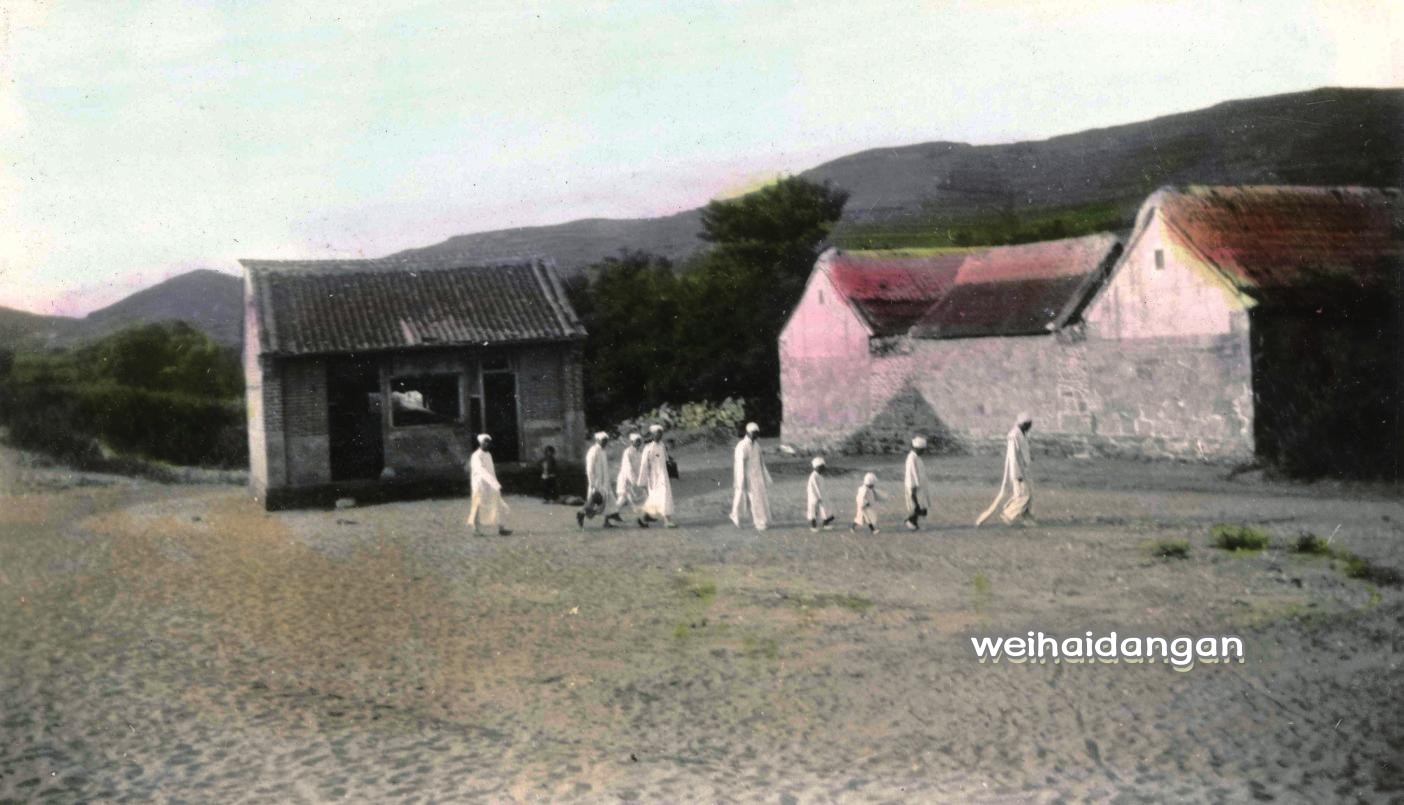

到土地庙“报庙”(20 世纪初)

传丧 报庙后,丧主安排子侄分头告知亲友,谓之“传丧”“报丧”,境内也有些地方叫“对道”。俗有“传丧不空口”之说,传丧者每到一家,亲友都必须立即备饭供其食用。即使多家亲戚同住一村,相隔咫尺,也必须吃了这家的饭,再到另一家去传丧。另一家亦须以饭食招待,至少也要让传丧者吃口点心或喝口水,任何一家不得让其空口而去。传说境内从前曾有传丧者因尊长亡故,心情悲痛,传丧途中又因每到一家即匆匆离去而不得进食,结果饿死在途中。传丧不空口习俗即由此而来。

奔丧 死者已出嫁的女儿及居住异地未能守护送终的儿媳、孙女等至亲女晚辈得到凶信后,必须立即起程回家“奔丧”。临近村口时,开始一路号啕大哭,过街串巷,直奔灵堂,俗称“哭道儿”。家中守灵女眷,闻声亦大哭出来,疾行前迎,相拥号啕进入灵堂。

奔丧途中的女人(1926 年)

入殓成服 死者入棺,谓之“入殓”。一般去世当日或第二日入殓。灵柩前设供桌、摆供品、香炉、蜡台,供奉死者灵牌。灵牌上写死者年龄,有“得年”“享年”“享寿”之别。30 岁之前“未立”而亡,写“得年××岁”, 30岁以上 60 岁以下,写“享年××岁”, 60 岁以上年过“花甲”,写“享寿××岁”。旧时,一般在家停棺三日后出殡。富家大户则有“五七殡”“ 七七殡”的,最多有“百日殡”的。其间子孙守灵,男不剃头,女不梳发,淡饭疏食,夜不安寝。有人来吊丧,则要陪哭陪跪,磕头谢孝,十分辛苦。死者亲人皆穿孝衣,戴孝帽,谓之“成服”,俗称“戴孝”。丧服多为丧主家制作分发。丧服的用料(皆为麻布,有生、熟、粗细之分)、做工和样式,按家族和亲族成员与逝者血缘关系亲疏远近分为五个等级。这就是宗法制所谓的“五服”。儿女戴重孝,从头到脚全身皆白,连脚上穿的鞋也都要鞔(màn 把布蒙在鞋帮上)上白布,腰系苘片子或稻草绳,俗称“捆草绠”。此即俗语所谓“披麻戴孝”。“ 五服”以外的远支族人、村邻、朋友等不穿孝衣,只给撕块白布做孝帽,俗称“撕孝帽子”。

逝者入殓后,举丧之家大多还都要雇请一班吹鼓手。吹鼓手,俗称“吹响的”“吹手”(方言“吹”发四声,“手”发轻声)“吹鼓手的”(“鼓”发一声,“手”发轻声),是专为丧葬活动服务的民间吹奏乐班。主要乐器是唢呐、笙、管、小号、长杆大号和锣鼓响器等。请吹鼓手俗称“请吹吹”(前一“吹”发四声,后一“吹”字发轻声)。请吹鼓手的人家,一般是在临街大门旁用高粱秸箔和席子扎“鼓手棚”。富裕人家有请两班吹鼓手的,则在大门左右各扎一鼓手棚。两棚对吹,各亮“绝活”争强斗胜,俗谓之“吹对棚”。

吊孝 吊孝从入殓开始至出殡日结束,一般在三日之内。远支族人及邻里多结伴前来,一般吊孝只送香纸。大户人家办丧,至亲好友吊祭还多送挽联、挽幛。男客来吊,孝子要在灵前恭迎,陪同磕头“谢孝”。女客来吊,则由儿媳、女儿等女眷陪哭。雇请吹鼓手的人家,有人来吊时要鸣奏哀乐。

葬礼上的纸扎祭品(1913 年)

合棺 亦称“大敛”,俗称“钉棺材盖”。旧时,境内民间有许多关于人死而复生的故事,现实中也确有病人假死后数日又复活的偶然现象。所以死者入殓后均不合棺盖,棺盖与棺材帮之间要错开五六公分的缝。待吊孝结束仍复苏无望,再行合棺。合棺前要移开棺盖,亲属绕棺大哭向遗体告别后,将棺盖合隼,用七根称之为“子孙钉”的长铁钉将棺盖与棺帮铆合紧密。若死者为女性,合棺必须有娘家人在场,且必须得到娘舅的首肯才能进行。

送盘缠 旧时迷信习俗认为,合棺后死者的灵魂就要从土地庙起程西行。为供其西去路上的吃住费用,亲属要到土地庙“送盘缠”,也叫“送包袱”。一般人家送纸扎的房子,和一些内装黄表纸钱的纸袋,即所谓“包袱”。富豪人家除送“包袱”外,还送楼台亭阁、丫环仆人、车轿牛马、金银山、摇钱树等,各种纸活应有尽有。送盘缠多与出殡前最后一次“送汤”同时进行,包袱和各种纸活在村头或土地庙前与香纸一起烧掉。

出殡 殡葬之日,清晨要差人到茔地开圹,俗称“打圹”。开圹前孝子亲临茔地焚香纸,以生鱼、鸡蛋、猪肉等“三牲”祭圹,有的还要焚烧祭文。圹坑打好后要留人“看圹”。逝者是女性的,则必须要用娘家人来看圹。上午出殡前最后一次“送汤”回来后,即移棺起灵,殡葬仪式开始。

起灵 起灵时,随着吹鼓手的长杆大号一响,抬棺者即涌入灵堂,以手抬棺出门,谓之“背棺”。死者亲属号哭送灵。同时,将合棺后放在棺盖上盛米饭和碎饽饽的盆端到门外,任由看热闹的孩子争抢抓食,谓之“抓干饭”。俗传儿童吃了起灵干饭能去病免灾。棺材抬出后,放在扎好的大杠上,加上棺罩。棺罩,也称“罩衣”,俗称“罩”,多是从棺材铺租来的。罩形似轿,但比轿大得多。富家为年长者办丧,用的大罩多为大红色,饰以金龙彩凤、绣以祥云瑞草,极为华丽。棺上加罩后,由8人或16人抬向茔地,俗称“抬大杠”。

行灵 走在送殡队伍前面的是吹鼓手、仪仗队和沿路撒纸钱的“执事”。孝子随后,手拖丧棒,由人挽扶,一路痛哭,在执事指挥下或跪、或行。亲友按辈分行第依次随行,灵柩随后。女眷皆身穿孝衣、头顶白布“包袱”,跟在灵后号哭送行。亲友故旧有半路摆酒水设祭的谓之“路奠”,孝子要陪祭叩谢。至村头,女眷停下跪送灵柩远去后返回。男眷及男性亲友送灵柩至茔地圹坑前落棺,去罩衣。

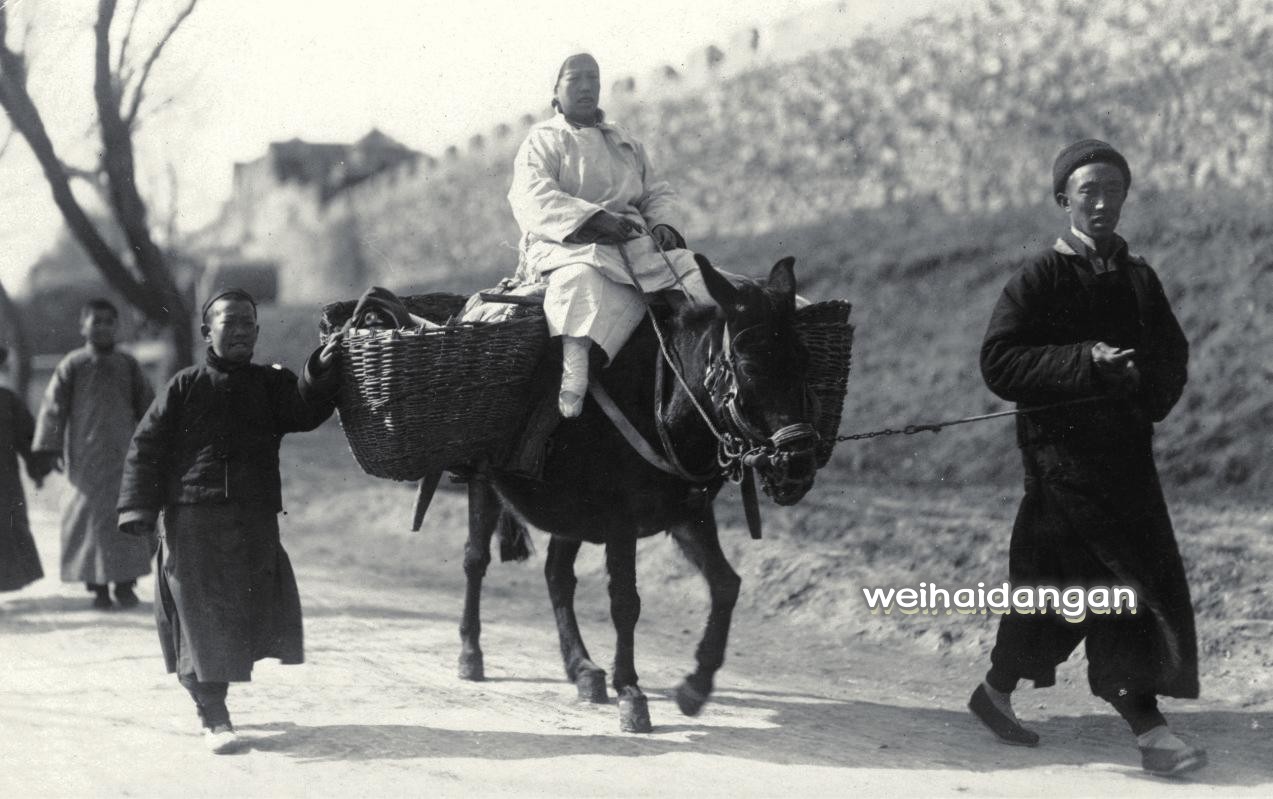

普通人家的送葬队伍(1902 年)

下葬 下葬前,有的还要为死者神主牌举行点主仪式。圹壁上预留的灯窝要放上用豆面捏的已点燃的长明灯,圹底四角各放一块用红布包着的垫棺发糕。灵柩入圹,按“照山”定好向后,盖上土板、席子,孝子每人双手捧三把土撒其上,谓之“抓泥”,然后众人培土垒坟。在新筑起的坟堆上撒上五谷,将丧棒插在坟头上,奠酒上香烧纸,孝子及众人叩拜。至此,殡葬仪式结束。归来后设灵牌于家中,早晚焚香祭奠至“过百日”。