发布时间:2024年11月01日 09:23

信息来源:威海市档案馆

浏览次数:

英国强行租占威海卫时期,近代的出行代步工具开始传入境内,主要有自行车、汽车、轮船等。

自行车 境内最早的自行车,出现于1902年,是由洋行从德国、日本购进的“飞鹰牌”“宫田牌”自行车。但数量极少,骑行者主要为旅威的西方人,乡下很难见到。以至1918年第一次世界大战结束后,从欧洲归来的华工向乡亲们说,欧洲人骑的车,一前一后两个轱轮,人骑上一蹬“跑得风快”,乡间百姓几乎无人相信。因为在那时人们的观念中,仍认为两轮不安在车的两边,车肯定就倒了,不可能骑上人在路上跑。

街头自行车(20 世纪 30 年代)

据2017版《威海市志》记载,20世纪20年代,境内自行车才逐渐进入民众生活。1924年威海卫领有牌照的自行车达368辆,1934年达到2000余辆。20世纪20年代末,文登、荣成等地也有了自行车。1931年,荣成登记的自行车有4辆。但直到50年代前,自行车还多集中在城区(卫城、县城)及近郊,乡下有自行车的人很少,许多农村甚至没有一辆自行车。进入50年代后,乡下自行车逐渐增多。其时,有车的人除自己外出骑行外,也有用自行车做带客生意的。短途载客,主要在当地城乡间。长途载客,则多往返于烟台、石岛等地。20世纪六七十年代,自行车成为农村青年追求的“三大件”(手表、自行车、缝纫机)之一。自行车也是城乡年轻人出行的主要代步工具,那时,厂矿企业上下班高峰时段,马路上看到的全是骑自行车的人。

汽车 1927年,境内首次出现汽车。其时,威海卫是英殖民当局海军训练和疗养基地,英驻军引进2辆摩托卡车和1辆救护车专用。1928年,威海卫华商陆续成立27家车行,共购进机动车50辆,开通城区至较大乡镇短途客货运输线路。次年又开通威海卫商埠区至文登、荣成等地长途客运线路,汽车开始成为远路出行的代步工具。1938年日军入侵后,汽车客运停止。抗日战争胜利后于1946年逐渐恢复。20世纪50年代以前,境内客运汽车多为加盖篷布的货车,后才逐渐出现厢式客车。

威海卫第一辆小汽车到乡间(1927 年)

不过,由于旧时境内道路通行能力较差,加上汽车数量和客运线路也很少,而且普通百姓能乘坐得起汽车出行的不多,直到20世纪50年代,外出仍主要以步行或大车、驮畜代步。

轮船 轮船是近代出现的以燃煤为动力的机器船。清末威海卫成为北洋海军基地时,威海民众就已经见识了这种近代轮船,称其为“火轮船”。当时民间流传着有关北洋舰队的这样一首歌谣:“火轮船,冒青烟,跑在海上如闪电......”

客运轮船的出现,则始于英国强占威海卫初期。1903年,英人购进2艘小客轮,开始了往返刘公岛与威海卫陆地间的客运。威海人称这种小型轮船,叫“火轮机子”“小火轮机子”。不久英商“太古”“怡和”轮船公司以及日本“共同丸”、华商“政计”等引进轮船,相继开通至沿海各大主要口岸的定期班轮。第一次世界大战期间,威海港成为华工从海路出发去欧洲战场的始发港,共用轮船向欧洲运送华工近4.4万名。1930年中国收回威海卫后,威海港客运改由招商局经营,其时有4艘客货兼营轮船,定期往来于上海、烟台、天津、大连等港。而境内各港口间短途客运,则一直仍以风船为主。

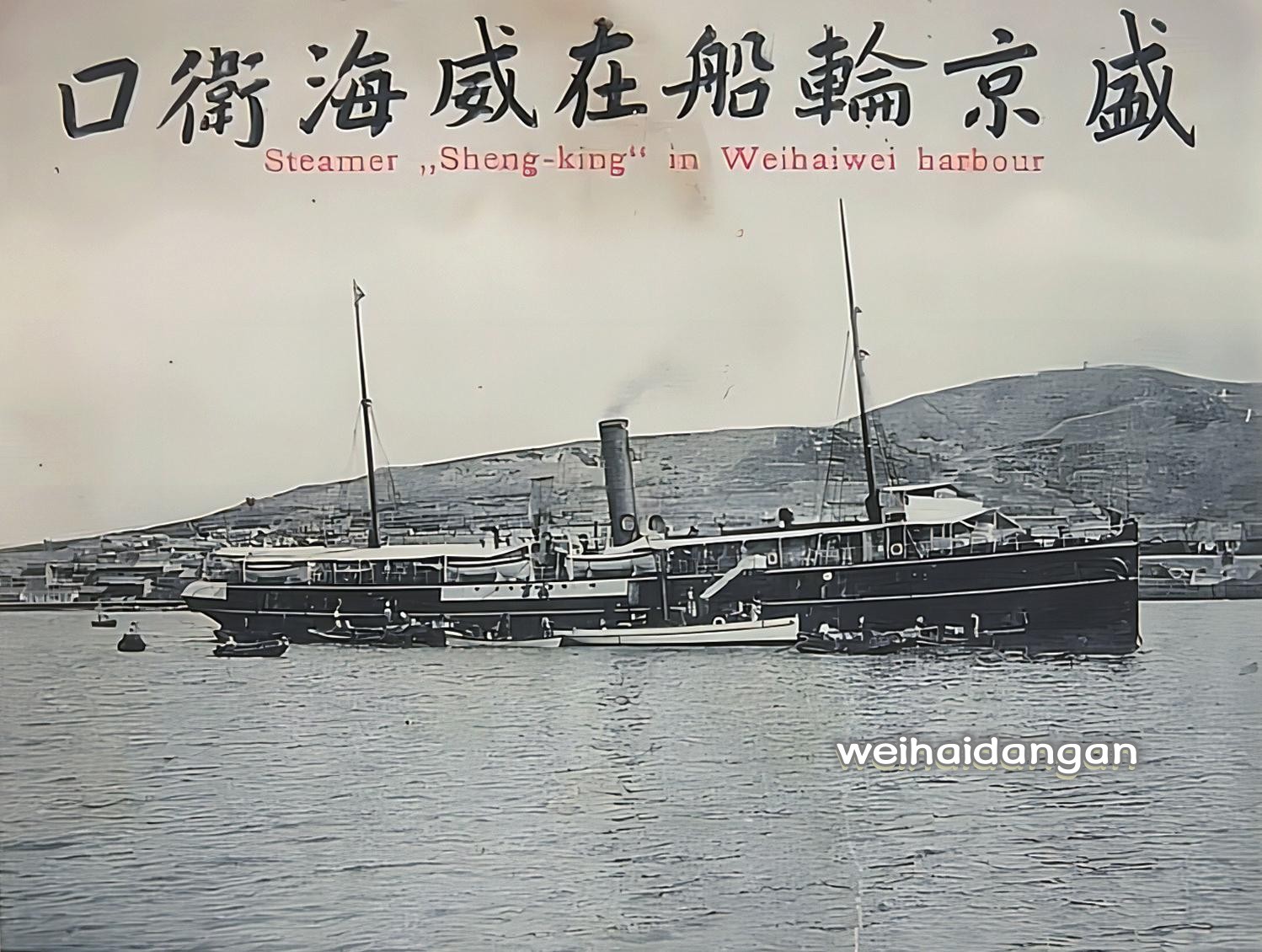

往返天津、香港,经停威海卫、上海的盛京号客轮(20世纪30年代)

进入20世纪50年代后,人们出行状况逐渐改善。70年代,城区到城郊开始有了公交车。境内现代交通工具大量出现,则自改革开放始。80年代,摩托车开始进入家庭,进入21世纪后,私家汽车急剧增多,大量新能源公交车通达市区和市郊各地,人们出行极为方便。远地出行,则有飞机、客轮、火车、城际高铁等。城乡居民无论近距离出行还是长途旅行,出行方式已无差别。