发布时间:2023年09月14日 15:49

信息来源:威海市档案馆

浏览次数:

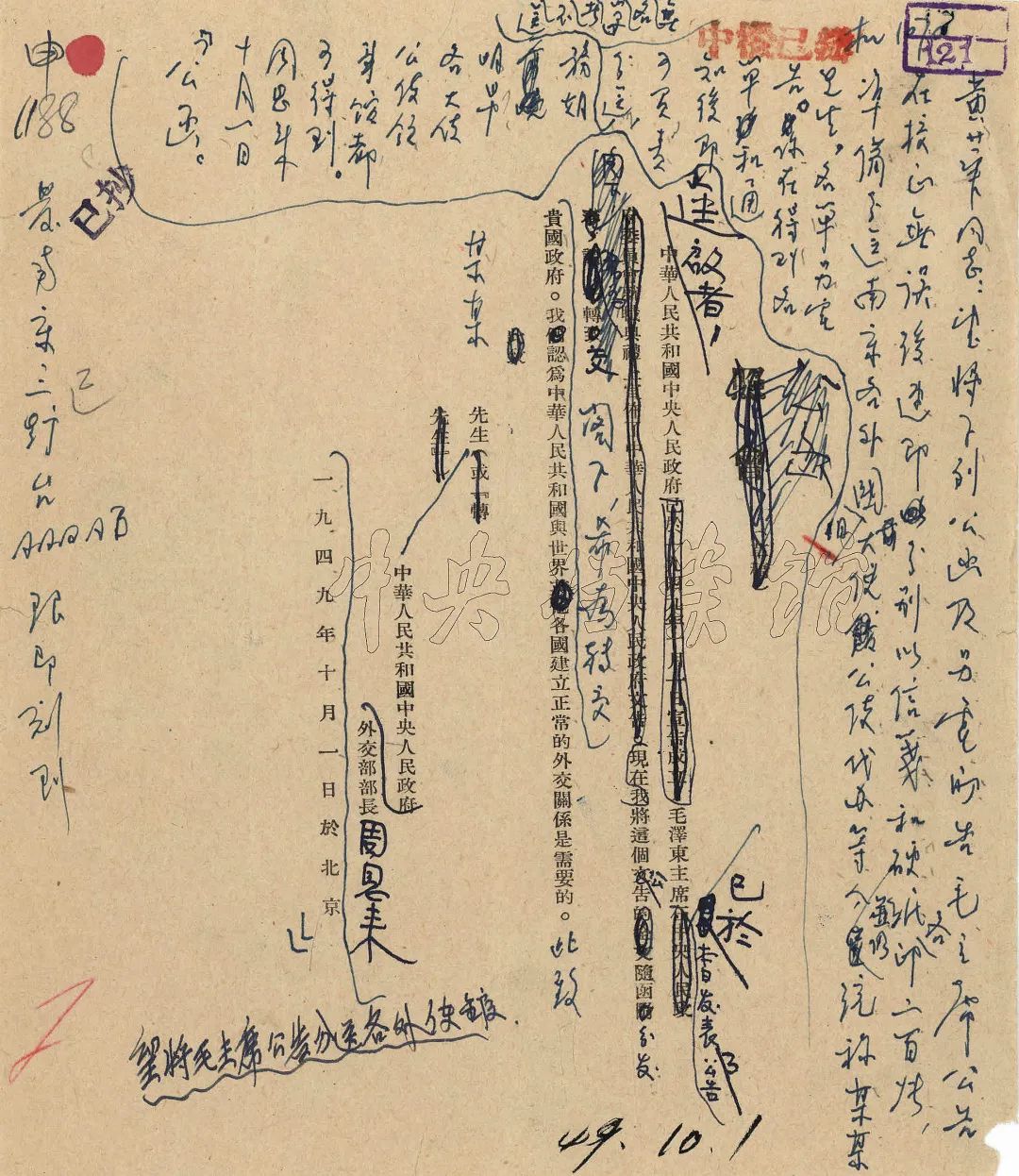

1949年10月1日,中华人民共和国开国大典在天安门广场隆重举行,毛泽东宣读了《中央人民政府公告》,“向各国政府宣布,本政府为代表中华人民共和国全国人民的唯一合法政府。凡愿遵守平等、互利及互相尊重领土主权等项原则的任何外国政府,本政府均愿与之建立外交关系。”同日,周恩来在致各国政府的公函中也表示:“我认为中华人民共和国与世界各国建立正常的外交关系是需要的。”

周恩来关于中华人民共和国与世界各国建立外交关系问题致各国公函

1“一边倒”

毛泽东在1949年6月30日为纪念中国共产党成立28周年所发表的《论人民民主专政》一文中指出:“一边倒,是孙中山的四十年经验和共产党的二十八年经验教给我们的,深知欲达到胜利和巩固胜利,必须一边倒。积四十年和二十八年的经验,中国人不是倒向帝国主义一边,就是倒向社会主义一边,绝无例外。骑墙是不行的,第三条道路是没有的。”这就明确地指出了即将诞生的新中国在战后世界政治中的立场和对外基本方针,明确了新中国争取国际社会承认的首要目标是苏联和各人民民主国家。

1949年1月底,苏共中央政治局委员米高扬秘密抵达中共中央所在地西柏坡,与包括毛泽东在内的中共中央五大书记会谈,双方讨论了有关建立中共领导的新政权、未来中苏关系发展、苏联如何提供对华援助等重大问题,坚定了双方未来合作的信心。当年6月下旬,以刘少奇为团长的中共中央代表团抵达莫斯科,就中国共产党筹建新政权、未来中苏两国建立新关系等事宜与苏方进行磋商,并寻求苏联对新中国的援助。

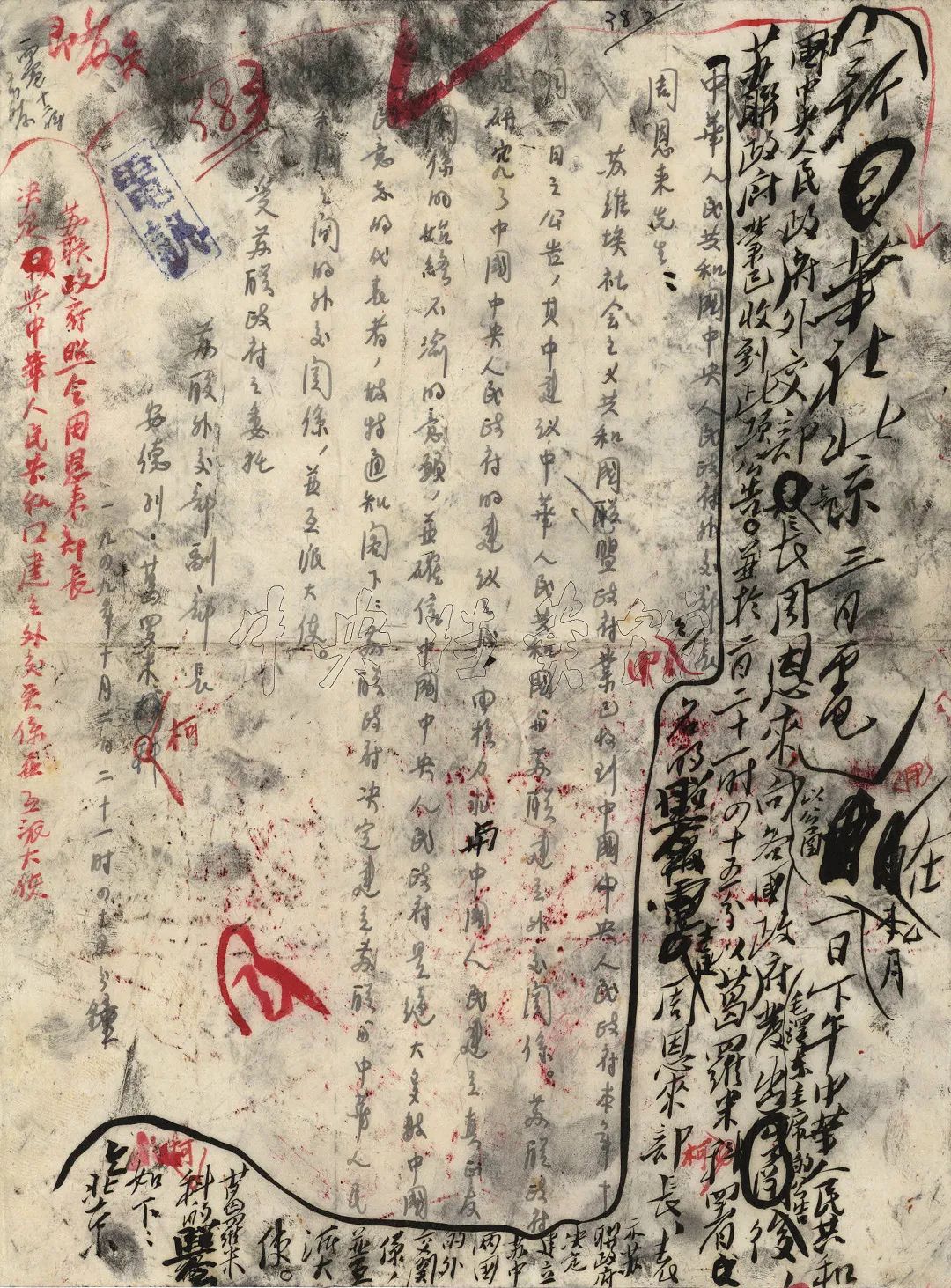

新中国“一边倒”的外交方针得到了积极回应,苏联是第一个承认新中国并与我建交的国家。莫斯科时间1949年10月2日21时45分,苏联外交部副部长葛罗米柯给新中国外交部长周恩来发来电报,电文称:“由于力求与中国人民建立真正友好关系的始终不渝的意愿,并确信中国中央人民政府是绝大多数中国人民意志的代表者,特通知阁下:苏联政府决定建立苏联与中华人民共和国之间的外交关系,并互派大使。”同日,葛罗米柯代表苏联政府发表声明,与原国民党政府断绝外交关系,并决定自广州召回其外交代表。次日,周恩来即复电表示“中华人民共和国中央人民政府热忱欢迎立即建立中华人民共和国与苏联之间的外交关系,并互派大使”。苏联派驻新中国的第一任大使是资深外交官罗申,新中国第一任驻苏联大使则是王稼祥。因王稼祥赴任时距离新中国成立尚不足一月,连护照都来不及制作,他拿着毛泽东给斯大林的介绍信登上了去莫斯科的火车。两位大使都受到了超规格的热情接待,这也体现了两国之间的深情厚谊和对此次建交重视而迫切的心情。

毛泽东修改的关于中苏建交的新闻稿

1949年12月至1950年2月,毛泽东以新中国最高领导人身份访问了苏联。2月14日,双方在克里姆林宫签署了为期30年的《中苏友好同盟互助条约》,规定“缔约国双方保证以友好合作的精神,并遵照平等、互利、互相尊重国家主权与领土完整及不干涉对方内政的原则,发展和巩固中苏两国之间的经济与文化关系,彼此给予一切可能的经济援助,并进行必要的经济合作”。这一条约的签订,在一定程度上为新中国提供了一个有利的外部环境,使中苏两国关系良性发展。

周恩来在《中苏友好同盟互助条约》上签字的照片

作为联合国安理会常任理事国的苏联率先承认并与我建交,无疑是对新中国的极大支持。随后,保加利亚、罗马尼亚、匈牙利、朝鲜、捷克斯洛伐克、波兰、蒙古、民主德国、阿尔巴尼亚、越南等人民民主国家相继与新中国建立外交关系。以苏联为首的人民民主国家对新中国的承认和支持,是新中国在争取国际社会承认问题上迈出的极为重要的一步,这为新中国争取更加广泛的国际社会承认奠定了坚实基础。

2“另起炉灶”,谈判建交

1949年年初,随着解放战争形势的迅速发展,新中国即将成立,如何处理旧中国的外交关系就成为一个迫切需要解决的问题。毛泽东适时提出了“另起炉灶”的外交方针,也就是说,不承认国民党政府同各国建立的旧的外交关系,而要在新的基础上同各国另行建立新的外交关系。这一方针通过1月19日中共中央发出的《关于外交工作的指示》开始具体实施。1949年4月,毛泽东在谴责英国军舰暴行的声明中又谈到“外国政府如果愿意考虑同我们建立外交关系,它就必须断绝同国民党残余力量的关系,并且把它在中国的武装力量撤回去”。

所谓不破不立,“另起炉灶”的方针包含了“破旧”和“立新”两个方面的内容。新中国究竟该如何确立新的外交关系呢?

《中国人民政治协商会议共同纲领》规定:“凡与国民党反动派断绝关系、并对中华人民共和国采取友好态度的外国政府,中华人民共和国中央人民政府可在平等、互利及互相尊重领土主权的基础上,与之谈判,建立外交关系。”根据中国革命胜利后的复杂国际背景和“另起炉灶”的外交方针,新中国坚持先谈判后建交。

亚洲部分民族独立国家与中国有着相同的遭受殖民侵略的悲惨历史,又面临着共同的巩固民族独立、发展民族经济的重要任务,都需要一个和平稳定的国际环境。新中国认识到与这些国家建立新的外交关系是可能的,也非常重视发展与他们的联系。

第一个承认新中国的民族独立国家是缅甸。1949年12月16日,缅甸外交部长伊·蒙发来照会,表示决定承认新中国,希望建立外交关系并交换使节。缅甸与中国毗邻,又是亚洲新独立的民族国家,新中国领导人对与其建交高度重视。12月19日,正在苏联访问的毛泽东电告刘少奇和周恩来,“缅甸政府要求建立外交关系问题,应复电询问该政府是否愿意和国民党断绝外交关系,同时请该政府派一负责代表来北京商谈建立中缅外交关系问题,依商谈结果再定建立外交关系。此种商谈手续是完全必要的,对一切资本主义国家都应如此”。12月21日,周恩来致电缅甸外长,表示在缅甸与国民党断绝关系的前提下,中国愿意同缅甸建交,并希望缅方派代表前来北京就建交进行谈判。1950年4月26日,缅甸原驻南京使馆一等秘书兼昆明总领事吴辟作为缅方谈判代表抵达北京,随即开始建交谈判。1950年6月8日,中缅建交。

第一个与新中国建交的民族独立国家是印度。1949年尼赫鲁访美请求援助无果,英国又在新加坡会议上表示打算在1950年年初承认新中国,这促使印度政府内部在早日承认新中国的问题上达成了共识。1949年12月30日,印度总理兼外交部长尼赫鲁致电周恩来,向中国政府传递了印度政府承认新中国、愿与新中国建交的信息。中国政府作出了积极回应。中印双方旋即进入了谈判建交的准备阶段。由于谈判代表抵京较早,谈判进展顺利,印度虽是继缅甸之后第二个承认新中国的民族独立国家,却先于缅甸在1950年4月1日与新中国建交。

中印建交是新中国外交的一次重要实践,它不仅确立了中国同其他国家先谈判后建交的外交原则,而且反映了新中国在“一边倒”的原则下对外交布局的战略选择。中印建交后,新中国开始有条件地同一些民族独立国家特别是周边国家建交。在第一次建交高潮中,亚洲的缅甸、印度、印度尼西亚三国先后承认新中国,并同新中国建交。

3“打扫干净屋子再请客”

1949年年初,在同米高扬会谈时,毛泽东强调指出:“我们这个国家,如果形象地把它比作一个家庭来讲,它的屋内太脏了,柴草、垃圾、尘土、跳蚤、臭虫、虱子什么都有。解放后,我们必须好好加以整顿,等屋内打扫清洁,干净了,有了秩序,陈设好了,再请客人进来。”这就是“打扫干净屋子再请客”,这种不急于同西方国家建交的态度与“一边倒”“另起炉灶”两个外交方针是密切相关的。

1950年1月6日,英国宣布承认新中国,这是最早承认新中国的西方大国。但因英国仍欲保留与国民党的实际联系,中英双方始终不能在关键问题上达成一致。朝鲜战争爆发后,英国参战并对华禁运,中英建交谈判遂告停顿。1954年日内瓦会议期间,英国在印度支那问题上采取了有别于美国的立场,中英双方经磋商后于同年6月建立了代办级外交关系,升格为大使级外交关系则迟至1972年。

虽然中英建交谈判进展并不顺利,但英国对新中国的承认对西方各国产生了很大影响。瑞士、瑞典、挪威、丹麦、芬兰等西北欧资本主义国家多主张或倾向和平中立政策,不愿卷入大国纷争,重视与中国的进出口贸易,同时希望保有在中国的投资,认为同新中国建立和发展关系符合其自身利益。因此在1950年年初,这些国家相继承认新中国,并表示愿意在平等、互利、互相尊重领土主权的基础上同新中国建立外交关系。

1950年1月14日,瑞典外交大臣奥斯丁·恩顿电告周恩来,决定承认新中国。周恩来复电要求瑞典派遣代表来北京就建交问题进行谈判。谈判从3月9日开始,至5月6日结束,双方在5月9日同时宣布建交。瑞典因此成为第一个与中国建交的西方国家。同年6月,毛泽东在接受瑞典首任驻华大使阿马斯顿递交国书时对两国建交给予高度评价,他说:“中瑞两国外交关系的建立,不但将使已经存在于两国人民间的友谊日益巩固,且将有助于世界的持久和平。”此后,丹麦、瑞士、列支敦士登、芬兰等西北欧国家也先后与新中国建立了外交关系。

在三大外交方针和独立自主的和平外交政策指导下,截至1950年11月,已有6个亚洲国家和12个欧洲国家与新中国建立外交关系,掀起了新中国第一次建交高潮。

作者单位:中央档案馆 文章来源:《中国档案》2023年第5期